| �@�� |

�� |

�� |

�@�o�^�� |

| P10 |

�ォ��2�s�� |

�@1���W�A����2���~105 (200,000�b) |

�@1���W�A����2���~105�� (2,000,000�b) |

2015.12.28 |

| P12 |

�Ԋ|���@��2�s�� |

�@�� 360��= 1,296,000�� |

�@�� 360��= 648000�� |

2015.12.28 |

| P12 |

�Ԋ|���A��4�s�� |

�@�ρ�= 2���~105 |

�@�ρ�= 2���~105�� |

2015.12.28 |

| P19 |

������5�s�� |

�@arcsin0.26597(arcsin=sin-1)

���t�O�p���̂��߁Cacrcsin�������ƂȂ�܂��B |

�@cosec0.26597(cosec=sin-1) |

2016.02.12 |

| P39 |

�ォ��4�s�� |

�@�������炵�Ċϑ��� |

�@�����炵�Ċϑ��� |

2016.03.02 |

| P42 |

�\3-5

�������덷�̌����� |

�@TS�̐������������������� |

�@TS�̐������������������� |

2016.04.06 |

| P48 |

Q2 �Ō�̍s |

�@�����p�ϑ��̔{�p����4�� |

�@�����p�ϑ��̔{�r����4�� |

2016.04.06 |

| P50 |

�ォ��3�s�ځ� |

�@���������C�A�ǎ� |

�@�������������� |

2016.05.18 |

| P60 |

�ォ��2�s�� |

�@�i���m�_����́A |

�@�i�T�m�_����́A |

2016.03.02 |

| P83 |

���o������ |

�@�V�D���ʐ��� |

�@�V�D���ʕW |

2016.02.12 |

| P89 |

1-2�̌��o�� |

�@�����K�� |

�@���p�K�� |

2016.03.02 |

| P146 |

��蕶�̕\���ue�v�̒l |

�@2.000m |

�@2000�� |

2016.02.01 |

| P159 |

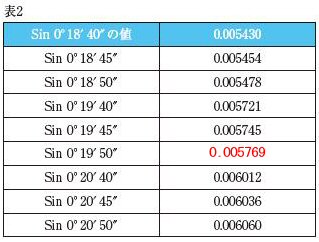

�\1�C�\2 |

�@�E�\1�C2�̐擪�s�̖Ԋ|���Ƃ�B

�@�E�\2����Sin��sin�֕ύX

�@

�@���摜���N���b�N����Ƒ傫���\������܂� |

�@�\1�C2�̐擪�s�̖Ԋ|

�@�\2��Sin�y��0.O05769 |

2016.02.12 |

| P173 |

������1�s�� |

�@���ݖ@�C�o���V�@�� |

�@���ݖ@�C�o���Z�@�� |

2016.04.06 |

| P175 |

�ォ��1�s�� |

�@�o���V�@�́A |

�@�o���x�@�́A |

2016.03.02 |

| P175 |

�ォ��3�s�� |

�@�@�������ԑт́A |

�@�@�����ԑт́A |

2016.03.02 |

| P175 |

�}���̎� |

h=S sin��+(i-f) |

h=S tan��+(i-f) |

2017.07.011 |

| P182 |

������1�s�� |

�@0.6�~10-6/�� |

�@0.6�~10-�U/�� |

2016.02.12 |

| P183 |

������5�s�� |

�@6.6�~10�|6 |

�@6.66�~10�|6 |

2016.05.06 |

| P186 |

�A�̎� |

�@�i14�~3-16�~2 �c�j

���W���l�̐��������R�ő����Ă��邽�߁A2.984���́i3-0.016�j�ƂȂ�܂��B |

�@�i14�~3+16�~2 �c�j |

2016.03.02 |

| P271 |

�ォ��5�s�� |

�@L��0.012���~20,000 |

�@L��0.02���~20,000 |

2016.04.27 |

| P272 |

������2�s�� |

�@OL(p)��(S�|B)/S

�@��S��啶���� |

�@OL(p)��(s�|B)/s |

2016.05.08 |

| P282 |

Q10 �P�s�� |

�@���ʂ̑傫�����c |

�@���ʂ̑傫�����c |

2016.03.02 |

| P297 |

3�s�� |

�@�iN=10,000�q�AE=500�q�j |

�@�iN=1000�q�AE=500�q�j |

2016.03.02 |

| P302 |

�ォ��1�s�� |

�@(�����L�����j |

�@(�����L�s���j |

2016.03.02 |

| P304 |

�}6-12 |

|

�w�����x���̕\�� |

2016.04.14 |

| P311 |

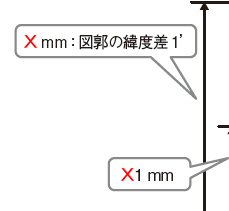

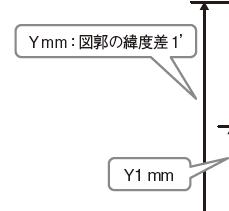

�n�}���̐��l |

�@

���摜���N���b�N����Ƒ傫���\������܂� |

���e���琻�{���̍ۂɖ��n�}���̏k�ڂ��قȂ��Ă���܂��B

���̂��߁A������̐��l�����Ђ̐��l�ƈقȂ��Ă���܂��B |

2016.02.01 |

| ���������k�ڂ̒n�}�́A�����炩��_�E�����[�h���ĉ������B(PDF) |

| P311 |

������6�s�� |

�@6.3�p/7.2�p��X/62��

�@X��(6.3�~62)/7.2��54�� |

�@8.7�p/9.9�p��X/62��

�@X��(8.7�~62)/9.9��54�� |

2016.02.01 |

| P311 |

������3�s�� |

�@1.5�p/1.8�p��X/13��

�@X��(1.5�~13)/1.8��11�� |

�@2.1�p/2.6�p��X/13��

�@X��(2.1�~13)/2.6��11�� |

2016.02.01 |

| P313 |

������5�s�� |

�@42�o�~40�C500��1.700�q

�@19�o�~38�C150��0.725�q

�����e���琻�{���̐L�k�̊W�ŏc�̏k�ڂƉ��̏k�ڂ��قȂ��Ă���܂��B���̒n�`�}�ʼn��o�����߂ɂ́A42�o�~40,500��1.700�q�@�Ɓ@19�o�~38,150��0.725�q�Ƃ���K�v������܂��B

�����ۂ̎������ł́A�k�ڂ���蕶�ɗ^�����Ă��邽�߁A�n�`�}�𑪂����l�ɁA�k�ڕ����������Ύ��ۂ̒����i�n��̋����j�ƂȂ�܂��B |

�@68�o�~25�C000��1.700�q

�@29�o�~25�C000��0.725�q |

2016.02.01 |

| ���������k�ڂ̒n�}�́A�����炩��_�E�����[�h���ĉ������B(PDF) |

| P327 |

Q1������1�s�� |

�@�����y�ђn�Ս������肷��B |

�@�����y�ђn�Ս������肷��B |

2016.03.02 |

| P329 |

�}���̇A�̋L�� |

�A2.780m�iIP�j |

�A2.780m�iTP�j |

2016.02.01 |

| P330 |

�\7�|1���̐��l |

�@

���摜���N���b�N����Ƒ傫���\������܂�

|

�\7�|1����No3�ȉ���IP�̋L���CIH�y��GH�̐��l���Ԉ���Ă��܂��B |

2016.02.01 |

| P335 |

��蕶���̕\ |

�@��2�@45��00��00�� |

�@��1�@45��00��00�� |

2016.02.12 |

| P338 |

TL=�̎� |

�@TL=Rtan I/2

��1/2�ł͂Ȃ��CI(���p)/2�ł��B |

�@TL=Rtan 1/2 |

2016.02.12 |

| P340 |

������10�s�� |

�@����C����Ίp�����߁A���̕Ίp��������C�� |

�@�ʒ�C����Ίp�����߁A���̕Ίp�����ʒ�C�� |

2016.02.12 |

| P341 |

�ォ��1�s�� |

�@�@��- C = |

�@�� - �� = |

2016.03.02 |

| P343 |

�ォ��1�s�� |

�@�폜

����3.14�y�їL������3�P�^�ŋ��߂����l�ł���A�Ƃ̐����������Ȃ��B |

�@0.0572�~57.325�� |

2016.05.08 |

| P355 |

������2�s�� |

�@20.7���{(-4.7���{(-1.15��)) |

�@20.7���|(-4.7���{(-1.15��)) |

2016.05.18 |

| P363 |

�ォ��3�s�� |

1-2-3������ |

1-2-3������ |

207.01.07 |

| P363 |

������5�s�� |

����āA������ |

����āA������ |

2017.01.07 |

| P366 |

������3�s�� |

�旧���A�n�����ʐ} |

�旧���A�n�����ʐ} |

2017.01.07 |

| P363 |

������9�s�� |

�@A23 |

�@A13 |

2016.02.12 |

| P384 |

Q13�̏ォ��2�s�� |

�@�s������ |

�@�s������ |

2016.02.12 |

| P384 |

Q13�ォ��4�s�� |

�@�I�����͂���܂���B�i�폜�j |

�@�ł��߂����̂����̒�����I�ׁB |

2016.04.06 |