| 方向観測法による水平角の観測作業 |

| 「方向観測法による水平角の観測作業」は、士補試験に出題される問題の中でも、理解し難い問題の一つと言われています。ここでは、模擬的な方向観測作業と野帳の書き方を見ることにより、少しでも理解しでもらう事を目的としています。 |

|

| ◆ 望遠鏡で"目標1"を視準し、角度を0°0′0″にセットします。 |

|

|

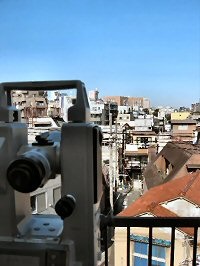

トランシットの望遠鏡を目標1に向けます。

望遠鏡固定つまみが接眼レンズ側に来るのが正(r)です。 |

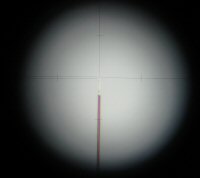

望遠鏡を見るとこのように見えます。 |

|

ここまでの野帳(データシート)は、

次のように書きます。 |

水平角を0°に合わせます。

Vは鉛直角を表しています。 |

|

| ◆ 望遠鏡で"目標2"を視準し、正(r)の観測を行い、角度を読みます。 |

|

|

| トランシットの望遠鏡を目標2に向けます。 |

望遠鏡を見るとこのように見えます。 |

|

ここまでの野帳(データシート)は、

次のように書きます。 |

| 水平角を読取ります。 |

|

| ◆ 望遠鏡で"目標3"を視準し、正(r)の観測を行い、角度を読みます。 |

|

|

| トランシットの望遠鏡を目標3に向けます。 |

望遠鏡を見るとこのように見えます。 |

|

ここまでの野帳(データシート)は、

次のように書きます。 |

| 水平角を読取ります。 |

|

| ◆ 望遠鏡を 正(r )から 反(l) にします |

|

|

|

"目標3"を視準した後、望遠鏡を回転させます。

今まで、接眼レンズが手前だったのが、対物レンズが手前に来たのがわかります。 |

|

|

| 望遠鏡の回転は固定ネジを用います。 |

この時、水平角(H) は変わりません。 |

|

| ◆ 望遠鏡を反(r) にした状態で、目標3を視準します。 |

|

|

トランシットを水平方向に回転させ、

望遠鏡で目標3を視準します。

望遠鏡固定ネジは反対側となり見えません。 |

水平方向への回転は、

水平固定ネジみを用います。 |

|

ここまでの野帳(データシート)は、

次のように書きます。 |

この時の水平角(H) の値は、

126°41′50″に 180°を加えた値となります。

(5″のズレがあります) |

|

| ◆ 望遠鏡を反にした状態で、目標2を視準します。 |

|

|

ここまでの野帳(データシート)は、次のように書きます。 |

| 目標2を視準します。 |

この時の水平角(H) の値は、

306°41′55″から減って行きます。

(角度を左回りに測るため) |

|

| ◆ 望遠鏡を反にした状態で、目標1を視準します。 |

|

|

ここまでの野帳(データシート)は、次のように書きます。 |

| 目標1を視準します。 |

この時の水平角(H) の値は、

180°00′00″に近くなります。

(写真は丁度になりました) |

|

| ◆ 完成した野帳 |

| 目盛 |

望遠鏡 |

番号 |

視準点 |

観測角 |

計算 |

結果 |

| 0° |

正(r) |

1 |

目標1 |

0°00′00″ |

|

0°00′00″ |

| |

|

2 |

目標2 |

97°52′45″ |

97°52′45"−

0°00′00" |

97°52′45″ |

| |

|

3 |

目標3 |

126°41′50″ |

126°41′50" −

0°00′00″ |

126°41′50″ |

| |

反(l) |

3 |

目標3 |

306°41′55″ |

306°41′55″−

180°00′00″ |

126°41′55″ |

| |

|

2 |

目標2 |

277°52′45″ |

277°52′45″−

180°00′00″ |

97°52′45″ |

| |

|

1 |

目標1 |

180°00′00″ |

180°00′00″−

180°00′00″ |

0°00′00″ |

完成した野帳は、上の通りとなります。ここまでの観測作業は、望遠鏡 正と反 を1回ずつ行っているため、「正反1対回」と言います。

士補試験では、この後、倍角や較差を求めさせることが多く、さらには倍角差や観測差を求め、定められた許容範囲と比較させることもあります。

角度の値は、正と反の値を平均することによって求めることができます。 |

|