| 測量用 航空機 |

|

|

|

| セスナ |

エアロコマンダー |

ビーチクラフト(国土地理院) |

|

| 空中写真用カメラ |

|

|

|

空中写真用カメラ

(セスナ) |

空中写真用カメラ

(エアロコマンダー) |

航空機下部の撮影窓

(ビーチクラフト:国土地理院) |

|

| 空中写真 |

|

|

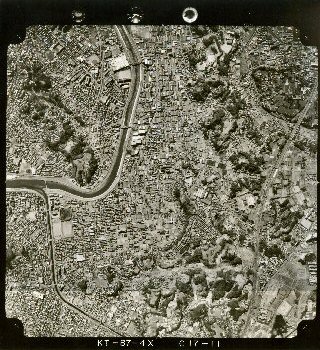

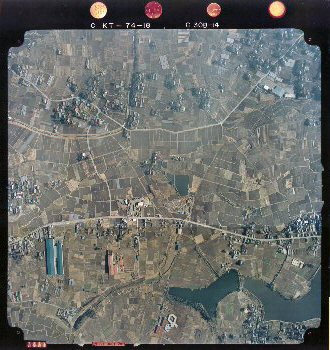

| 空中写真:パンクロマティック(白黒写真) |

空中写真:(カラー写真) |

|

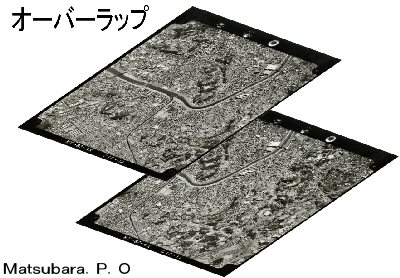

<連続した空中写真のオーバーラップ>

公共測量作業規程による、オーバーラップ(隣接空中写真との重複度)は60%。サイドラップ(隣接コースの空中写真との重複度)は30%を標準とする。

|

|

|

|

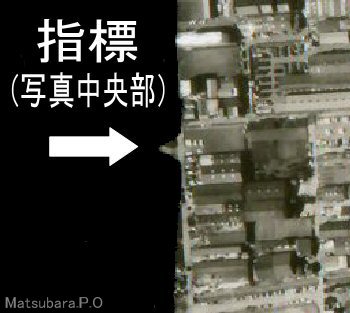

空中写真四隅の指標

(その1) |

空中写真四隅の指標

(その2) |

空中写真中央部の指標 |

|

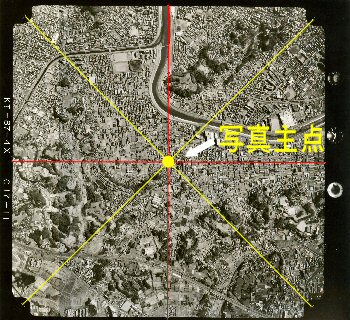

<写真主点>

写真隅の主点を結ん(黄色の線)でも、中央部の主点を結ん(赤色の線)でも、写真主点(中央の黄色の●)が解る。

写真主点を求めるための指標には、空中写真用カメラの種類により、ツァイス型とウィルド型がある。

|

|

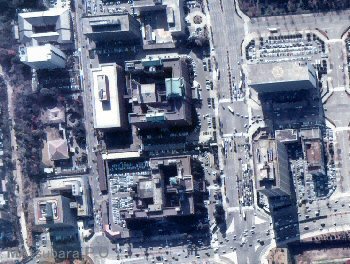

<空中写真の投影>

士補試験には、「空中写真は、正射投影か中心投影か」なる設問が出題されているが、左の写真を見ると分かるように、建物が主点方向(写真右下方向)に向かって傾いていることが解る。つまり、写真測量に用いられる空中写真は、中心投影である。

この「傾き(比高による写真像のズレ)」を利用して、対象物の高さなどが計算できる。

※左の写真は、判読しやすいようにカラー写真(ナチュラル)を用いた。

|

|

| 空中写真に写しこまれるデータ |

|

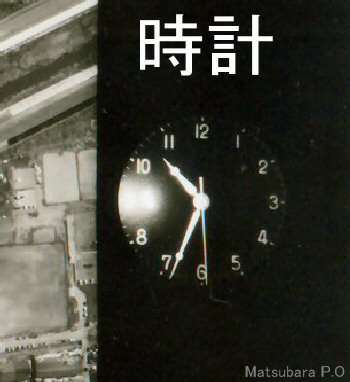

<時計>

撮影時間を明確にするため、時計が写し込まれる。

|

|

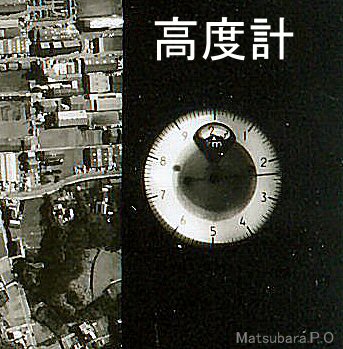

<高度計>

撮影時の高度が分かるように、高度計が写し込まれる。 高度計によって表示される高度は、海抜撮影高度となる。

写し込まれる高度計には、機種により様々なものがある。 |

|

| 上の写真の高度計は、2,235mと読める。 |

|

上の写真の高度計は、1,290mと読める。 |

|

<水準器:円形気泡管>

撮影時の傾斜角を求めるために、水準器が写し込まれる。水準器の1目盛は、「グラード」単位で表されており、。また、傾斜角を求めるには、その他スケールポイント法などがある。

水準器の周囲に書かれている文字等は、上がカメラのレンズ名(カメラ番号)。下が、カメラの焦点距離である。

|

|

|

|

水準器には、左の写真のようにカメラの情報が何も書かれていないものがあり、この場合はその下の写真のように、欄外にカメラのレンズ名や焦点距離が書かれることになる。

水準器の目盛りは、1g(グラード:360°を400等分した角:1g=0.9°)で表され、の目安として、気泡の平均位置が1g以内を厳密鉛直写真、2〜4g以内を鉛直写真、5g以上を斜め写真などと呼ぶ。

公共測量作業規程では、飛行方向をX軸としたときのX方向、Y方向の傾き、φとωは、3°以内。Z軸のまわりの回転角κ10°以内を標準としている。

写真の傾き(気泡の平均位置)は、気泡の両端の値を読み取り、これを平均すればよい。左写真の気泡はその両端がそれぞれ、0と3.9の位置にあるため、(0+3.9)/2=1.95≒2.0g

≒ 1.8°となる。また、最大傾斜方向は、気泡管中心と、気泡の中心を結んだ方向である。

|

|

|

(パンクロマティック:白黒写真)

(カラー写真)

|

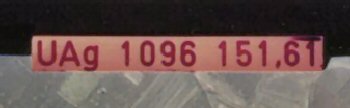

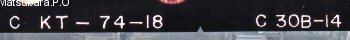

<文字等>

空中写真に写し込まれる文字データとしては、地方記号やコース番号がある。

白黒写真の文字データには、「KT-87-4X」と書かれているが、これは、KT:関東 87:1987年撮影 4:計画番号(4番目に計画された撮影地区 X:1/20,000(写真縮尺)と読むことができる。(写真縮尺は概略)

※ また、地方記号の前に「C」が付くと、カラー写真を表す。カラー写真を参照。

●地方記号には、他にも次のようなものがある。

HO:北海道 TO:東北 KT:関東 CH:中部 KI:近畿 CG:中国

SI:四国 KU:九州 OK:沖縄

●縮尺記号には、他にも次のようなものがある。

無し:1/10,000 X:1/20,000 Y:1/40,000

また、1990年以降に撮影されたものは、

無し:1/12,500 X:1/25,000 に変更されている。

また「C17-11」は、写真コース番号と呼ばれ、標定図による「17コースの24枚目」を表している事になる。

※ 標定図:空中写真の撮影範囲と主点位置を地形図上に書き表したもの。

※ 空中写真には、主に国土地理院が撮影したものと、林野庁が撮影したものとに大別されるが、ここでは国土地理院が撮影したものの記号等について解説している。

|

|

<メモ欄>

メモ欄があるものは、地域番号や地名、高度や日付、時間等のメモが書かれている。

|

|

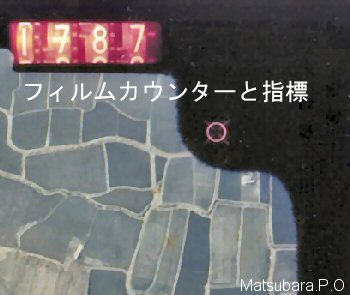

<フィルムカウンター>

形は異なるが、フィルムカウンターが写し込まれる。

|

|

| 図 化 機 (A8) |

左写真ステージ部

|

<ウィルド ステレオ図化機 A8:2級A図化機>

図化機とは、対の空中写真を用いて、地表面の3次元位置を観測するものである。これにより、一対の空中写真から3次元モデルが形成される。

また図化機は、アナログ図化機、解析図化機、デジタルステレオ図化機の3種類に大きく分けられるが、公共測量作業規程によると、アナログ図化機は、2級A以上の性能を備えたものを使用する必要がある。

写真のアナログ図化機で空中写真を両側のステージに乗せ、中央の観測鏡をのぞくとメスマーク(測標)と地上面が立体観測できる。このメスマークが地表面から離れないようになぞっていくと、等高線が描画できる。

|

|