|

<基準点(筑波基準点):金属標>

実質的に日本の三角点の原点であが、現行の測量法では、全国各地の経緯度は、東京の旧原点(日本経緯度原点)を基準としている。1979年(昭和54年)に、国土地理院が東京目黒から茨城県つくば市に移転したことを機会に新設された。

<筑波原点のデータ>

(地図:つくば(新)1/25,000 点名:筑波原点)

・種 別:一等三角点

・緯 度:N 36°06′02″.098

・経 度:E 140°05′28″.080

・標 高:25.717m

・座 標 系:9系

X=11543.687m

Y=22916.240m

・縮尺係数:0.999908

・ジオイド高:40.12m

|

|

|

|

<筑波 測地観測塔>

筑波原点の真上に立つ、測地観測塔である。鉄筋コンクリート製で地上45mの高さを持つ。

|

|

測地観測塔を原点から見上げるとこのように見える。

|

|

|

|

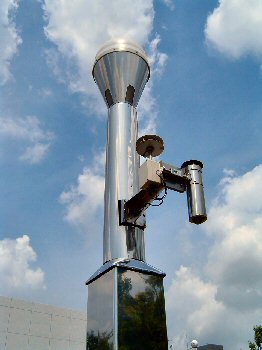

<電子基準点(つくば3)>

<電子基準点>

ステンレス製の高さ5mのタワー頂上部にGPSアンテナを取付け、アンテナ架台と受信機、通信用機器で構成されている。約25km間隔で、全国に1224ヶ所に設置されている(H16年現在)。

各地の電子基準点で受信されたデータは、電話回線により国土地理院に集められ、地殻変動をリアルタイムに捉えることができる。このため、地震予知、火山噴火予知などの広域地殻変動監視や各種測量の基準点として用いられている。

<つくば3のデータ>

(地図:1/50,000 土浦 点名:つくば3)

・種 別:電子基準点

・緯 度:36°6′13″.0899

・経 度:140°5′10″.7075

・標 高:29.61m

・座 標 系:9系

X=11527.935m

Y=22776.961m

・縮尺係数:0.999906

・ジオイド高:40.12m

・アンテナ 高 :0.110m

|

|

|

|

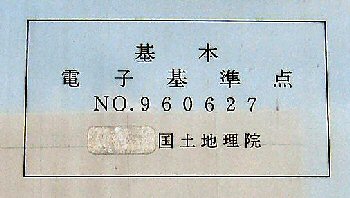

<電子基準点の標識>

基本 電子基準点

No 960627

と書かれている |

|

<電子基準点 付属標>

<つくば3(付)のデータ>

(点名:つくば3(付))

・種 別:電子基準点

・緯 度:36°6′13″.0917

・経 度:140°5′10″.6852

・標 高:24.710m

・座 標 系:9系

X=11527.989m

Y=22776.403m

・縮尺係数:0.999906

・ジオイド高:40.12m

・アンテナ 高 :0.110m

|

|

|

|

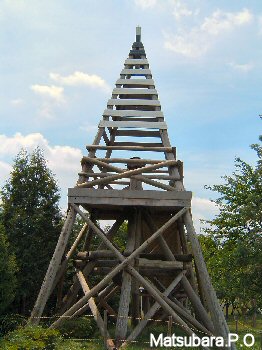

<測 標>

高覘標(こうてんぴょう)(懸柱式高測標(けんちゅうしきこうそくひょう))

国土地理院内に設置されている測標。現在の測量では、用いる事が無くなってしまった。

<高覘標について(案内板原文)>

明治14年から始まった一等三角測量では、 約40km離れた一等三角点を測るために「高覘標(こうてんぴょう)」 というやぐらを建てました。

「高覘標」は懸柱測器架(けんちゅうしきそっきか)(略して測器架(そっきか)という)と、 懸柱方錐形覘標(けんちゅうほうすいけいてんぴょう)(略して覘標という)の2つのやぐらからできています。

測器架は経緯儀(角度を測る器械)をのせるためのやぐらです。覘標は、測量するための観測者(角度を測る人) や手簿者(観測者が測った角度をノートに記録する人)

がのるためのやぐらです。

測器架と覘標とは接触していないため、 観測者がやぐらの上を移動しても経緯儀は揺れません。

角度を測る時には日差し(熱)や風の影響から経緯儀を守るために 覘標に幕(天蓋(てんがい)、測櫓(そくろ))を張ります。

覘標上部にある心柱は 相手方の一等三角点から角度を測る時の目標になります。相手方から見つけやすいように 覆板(ふくはん)と呼ばれる板に白や黒のペンキを塗ります。白い覆板は晴れた日などよく目立ちます。

黒い覆板は曇りの時に白い覆板が雲と重なって 目立たなくなった時などに目標とします。

また、測る一等三角点までの距離により、 覆板の枚数を7枚や5枚に変更します。

トータルステーションやGPSを使った現代の測量では、 このようなやぐらは使用しません。

下の写真は、高覘票下の標識(石柱と保護石)。

|

|

|

|

|

<基準点:金属標>

神奈川県 鎌倉市 国道137号線 七里ヶ浜 付近

※ 詳細不明

|

|

|

|

<水準点(8608号):金属標>

北海道遠別町歌越にある、一等水準点。金属標で4個の保護石がある。近くには、電子基準点もできた。

<8608号のデータ>

(地図:初山別 1/50,000 点名:8608)

・種 別:一等水準点

・標 高:8.5030m

|

|

|

|

<VLBI>

国土地理院内にある、VLBI(Very Long Baseline Interferometry:超長基線電波干渉法)アンテナ。

<VLBI>

VLBIとは、宇宙の彼方にある、準星(クエーサー)とよばれる微弱な電波を発する星からの電波を受け、これを複数のアンテナで受信し、その到達時刻の差を計測する技術である。また測地VLBIとは、この到達時刻の差より、各アンテナ間の位置関係(基線)を求める技術を言う。

VLBIは、次のような事柄に主に利用されている。

・地球表面のプレート監視

・世界測地系の維持(決定)

・地球の自転等に関する情報収集

|

|

|

<写真1>

<写真2>

|

<外国の基準点>

<写真1>

ニュージーランド クライストチャーチ市のカシミア丘に立つ「測標」金属製。

<写真2>

測標の傍らにある、基準点。標識には、「DEPT OF SURVEY BLAND INFORMATION」「SURVEY MARK 6417」と書かれ、中心部が半円球上に盛上っており、中央に穴(窪み)があいている。 |