|

<平板器械・器具>

昔は、用紙を張るときに、卵張り(卵の白身をホイップして、ハケで塗りバレンで伸ばして貼りつける方法)をしていたそうです。紙の伸縮が少ないからだとか…。

現在は、マイラー紙を用いてクリップで止める方法が一般的でしょうか。 |

|

|

|

<アリダード>

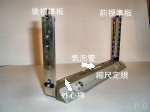

アリダードには、写真の普通アリダードと望遠鏡が付いた望遠鏡付きアリダードがある。

普通アリダードは、基部と前後の視準板から構成され、その大きさは前後視準板の間隔(長さ)で表し、22cmと27cmのものがある。また、縮尺定規は作図の縮尺に合わせて交換する事ができる。 |

|

|

|

<前視準板>

中央に、視準糸(0.2mmのテグス:釣り糸)が付けられている。左右のメモリは、分画(ぶんかく)と呼ばれ、その1目盛の大きさは、アリダード基部の長さの

1/100 となっている。この関係を利用して、目標板(ターゲット)を用いた、距離測定や高低差の測定を行う。

視順糸は、現在はナイロン製のテグスが用いられているが、昔はなめした馬のたてがみが用いられていたそうで…。 |

|

|

|

<後視準板>

中央部が上方に引出す事ができ、目標が下方に位置する場合に引出して用いられる。この中央部の板には、上・中・下の3つの視準孔と呼ばれる、0.5mm程度の孔が空いており、この視準孔と視準糸を一致させる事により、目標の方向を決定する事ができる。また、上・中・下の視準孔は、それぞれ前視準板の35、20、0の分画目盛りに対応している。 |

|

|

|

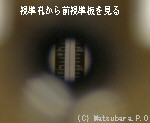

<視準孔から前視準板を見る>

視準孔から、前視準板を見ると、写真のようになる。

本来ならば、その先に目標板(ターゲット)がありますが、適当なターゲットがありませんでした。実際に肉眼で見ると、分画目盛がはっきり読取る事ができます。 |

|

|

|

<気泡管>

平板の標定(据付け)作業で、整準(測板上を水平にする)作業に用いられる水準器。気泡管の曲率半径は、1.0m〜1.5m程度である。

気泡管の気泡が変位した場合には、基部の両端にある、外心桿を用いて、視準方向に対して気泡管の変位を修正し(アリダードを視準方向に対して一時的に水平にする)、観測を行う必要がある。 |

|

|

|

視準板をたたんだところと、裏から見たアリダード |

|

真上から見たアリダード |

|

|

|

<磁針箱>

標定作業における定位(平板の方向を定める)作業に用いる。磁北方向を定めて描きやすいように、写真のようにNS極のみの表示で、箱の外側を利用して磁北線が描けるようになっている |

|

|

|

<求心器・下げ振り>

標定作業における致心(求心:地上点と平板上の点の位置を一致させ、同一鉛直線上に入れる)作業に用いる。 |

|

|

|

<測板>

三脚の上に取り付け図紙を固定して、平面図等を描くための図板。裏面には、三脚に固定するための、ひょうたん型の穴が空いた、金具がついている。材質は合板で周囲を樫などの硬い木で狂いが無いように補強してある。

大きさは、40cm×50cmが一般的。また、角に磁針箱を取付けるための穴が空いている。 |

|

|

|

<三脚 脚頭部>

測板を標定(据付ける)ための三脚。脚頭部には、測板を固定するための金具が付いている。金具は、整準装置付(写真)と球座、固定式とある。個人的に標定作業が早いため球座がよい。整準装置付は、やや面倒。 |

|

|

|

<ポールとテープ>

ポールは目標に。テープは放射法の距離測定に。 |

|

<ポール>

ポールの全長は、一般的に2m。 |

|

|

|

<ポール>

ポールの紅白は、20cm間隔で塗られている。 |

|

<エスロンテープ>

引出した、0mの部分に、JIS規格とテープの全長が記されている。 |