| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

|

<H19-7-A�F��>

�� �֘A���i�P�Ȑ��ݒu�FIP���ݒu�ł��Ȃ��ꍇ�j No6�i���p���ʁF�H���j�FH10-B�EH12-A�EH13-A�EH15-A�EH16-A�EH17-A�EH19-A�i�o��@7/16�j

�� ���@�� �@�P�Ȑ��ݒu�Ɋւ�����ł���BIP����Q���ɂ��ݒu�ł��Ȃ��^�C�v�̖��ł��邽�߁A�͂��߂Ɍ��p�iI�j�����߂邱�Ƃ���X�^�[�g����̂��ǂ��BIP�̗L���͈قȂ邪�AH14�N�x�Ɠ����`���̖��ł���B

�P�D���p(�h)�����߂�B

�����^����ꂽ�p�x��}�ɏ������ݍl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@�@�O�}���A���p�h�����߂�ƁA�h�� 68���{ 32���� 100���ƂȂ�B

�܂��A�P�Ȑ��̒��S�n����A��(BC�|SP)�ɐ����������A���̌�_���o�Ƃ���B��(BC�|SP) �� (BC�|P) �{ (P�|SP) �ł��邩��A����(BC�|SP)�̒��������߂�ɂ́A ����(BC�|P) �����߁A�Q�{�ɂ���Ηǂ����Ƃ�����B

�܂��A�P�Ȑ��̐�������A��BC�]O�]SP�́AI/2�ł��邽�߁A50���ƂȂ�B

�����ŁA����( BC�|P) �����Ƃ���ƁA���̎������藧�B sin (50��/2) �� ��/ 300���@�@�� �� 300���Esin 25���� 300�� �~ 0.42262 �� 126.786�� ����(BC�|SP) �� 2�E�� �� 2�~126.786�� �� 253.572 �� 253.6�� ��sin25���̒l�́A���\���

�@����āA����(BC�|SP)�́A�R�D��253.6���ƂȂ�B �F�R |

|

<H19-7-B�F��> �� �֘A���i�ʐόv�Z�F���W�@�ɂ��ʐόv�Z�j No6�i���p���ʁF�p�n�j�F H7-C�H11-D�H12-C�H13-C�H15-D�EH16-C�H18-C�H19-B�i�o��@8�^15

�� ���@��

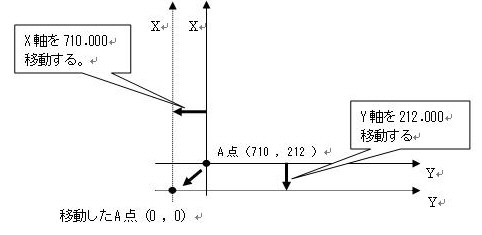

�P�D���W���_���ړ����A���W�l���v�Z���₷�����l�ɂ���B

�� ���ŗ^����ꂽ���l�̂܂܌v�Z���s���Ă��ǂ����A�m�⎎���ł͓d��̎g�p���֎~����Ă��邽�ߌv�Z�~�X�����N���\��������B���̂��߁A��L�̂悤�ɍ��W���ړ������Ɖ��肵�āA���\�̂悤�ɊȒP�Ȑ��l�ɒ����Ă���v�Z�����s����̂��ǂ��B

�@�� ���̂悤�Ȑ����̂ق����A��v�Z�Ōv�Z���₷���B

�Q�D���̂悤�Ȍv�Z�\���쐬���A���l�����{�ʐρA�ʐςƌv�Z����B

����āA ���E�Y �`�C�a�C�b�C�c �ň͂܂ꂽ�y�n�̖ʐς́A95.0�u �ƂȂ�B �F�Q |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

<H19-7-C�F��>

No6�i���p���ʁF���̑��j�FH19-C�i�o��@1�^15�j �� ���@��

�@���n�ɂ����鑪�ʍ�Ə�̒��ӎ����Ɋւ�����ł���ƌ������́A���퐶����̏펯�I�Ȗ��ł���B���̒��x�̎��́A�d��������ɂ������āA�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�ȉ��ɁA��蕶���̊e�I�����ɂ��ĉ������B

�P�D�������B

�Q�D�������B

�R�D�ԈႢ�B

�E���H�g�p���F���H��ʖ@�ɂ��A���H�{���̖ړI�i�ʍs�Ȃǁj�ȊO�ɗ��p����ꍇ�ɕK�v�B�����̌x�@�����̋����K�v�ł���A�͏o�͏����x�@���B

�E���H��p���F��ɓ��H�@�ɂ��A���H��Ȃǂɕ���ݒu���Čp���I�Ɏg�p����ꍇ�ɕK�v�B���H�Ǘ��҂̋����K�v�ł���A�͏o�́A�����A�s���{�����A�s�撬�����̊Ǘ��ۂȂǁB

�S�D�������B

�T�D�������B

�F�R |

|

<H19-7-D�F��>

�� �֘A���i�͐�̒�����f���ʁj No6�i���p���ʁF�͐�j�FH14-B�H19-C�i�o��@2�^15�j

�� ���@��

�@�͐�̒�����f���ʂɊւ�����ł���B �@��蕶�ɑI�������̓K���Ȍ��Ă͂߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�͐�ɂ����������f���ʂ́A����I�ɉ͐�̉��f�ʂ̌`��̕ω���������̂ŁA �@�͐S���@ �̐ڐ��ɑ��Ē��p�����̍��y�щE�݂̒�h�̂茨���͂̂�ʂɐݒu���ꂽ �@�����W�@ �̎��ʐ���̒n�`�̕ω��_�ɂ��āA �@�����W�@ ����̋����y�� �@�W ���@ �𑪒肵�čs���B ���̕��@�́A �@������Y�@ �����ɂ��ė����Ɛ����ɕ����A�����ɂ��Ă͉��f���ʁA�����ɂ��Ă� �@�[���@ �ɂ��s���A���f�ʐ}���쐬����B

���@������f���ʂ̃|�C���g

�@����I�����E�����W�̌��ʂ�����ɂ��āA�n�Օω��_���W�������݂���̋��������߁A���f�}���쐬�����ƁB �@������f���ʂ́A���ۍY�����ɂ��������Ɛ����ɂ��Ď��{�����B�����͘H�����ʂɂ����鉡�f���ʂƓ��l�ɁA�n�Ղ̕ω��_��\�������̕W�����ϑ����A���f�N�_�iNo�O�j���������W�ɂƂ�A�E�����i�E�ݕ����j���v���X�̒lj������A�����W���獶�������}�C�i�X�̒lj������ŕ\���B�܂��A�����͐[���ɂčs���A���[�̊ϑ��ł́A�[���ꍇ�ɂ͉������[�@�A�ꍇ�ɂ̓��b�h�i���[�_�j��b�h�i���[���j���p������B

�F�P |