| H16年度 測量士補試験 No7 応用測量 |

|

|

<H16-7-A:問題>

平たんな地形に、円曲線を含む道路を建設するため路線測量を行ったが、交点設置の位置に川が流れており交点が設置できない。

そこで図7-1に示すように、道路起点AP、道路終点BP、円曲線始点A、円曲線終点Bとし、接線上に見通点A'、B'を設けて距離と角度を測定したところ、A~A'間300m、B'~B間400m、A'~B'間200m、α=145°、β=94°の値が得られた。ここにR=300mの円曲線を設置した場合、A~B間の路線長はいくらか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし、円周率π=3.14とする。

1.580m

2.607m

3.633m

4.659m

5.686m

|

|

|

<H16-7-A:解答>

この問題はAB間の路線長、つまり単曲線の曲線長(CL:カーブレングス)を求める問題である。

①交角Iを求める。

三角形A′B′Iを見ると、次の式により交角Iを求めることができる。

②曲線長(CL)の計算

よって、AB間の路線長(CL)に最も近いものは、3の633mとなる。

解答:3

|

|

|

|

<H16-7-B:問題>

次の文は、標準的な公共測量作業規程に基づいて実施する用地測量について述べたものである。作業の方法が明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1.境界測量を4級基準点に基づいて放射法により行う。

2.境界点間測量においては、隣接する境界点間又は境界点と用地境界点との距離を、全辺数の5%について現地で測定する。

3.境界確認は、現地において転写図、土地調査表等に基づき、関係権利者立会いのうえ境界点を確認し、所定の標杭を設置することにより行う。

4.座標法又は数値三斜法により面積計算を行う。

5.用地実測図原図の境界点等必要項目を透写し、現地において建物等の必要項目を測定描画して用地平面図を作成する。

|

|

|

<H16-7-B:解答>

問題各文について見ると、次のようになる。

1.境界測量は、4級基準点に基づき放射法により行う。ただし、やむを得ない場合は、補助基準点を設置し、それに基づいて行うことができる。問題文は正しい。

2.境界点間測量は、境界点の精度管理として行うもので、全辺について座標値から求める計算距離と、現地で測定した距離を比較する事により行う。問題文は間違い。

3.問題文は、境界確認の定義である。問題文は正しい。

4.面積計算は、原則として座標法又は数値三斜法により行い、辺長表示はm単位で小数点以下3桁、面積表示は小数点以下6桁を標準とする。問題文は正しい。

5.用地測定図原図及び用地平面図は、1/250を標準とし、問題文にあるように必要項目を測定描画して作成する。問題文は正しい。

解答:2

|

|

|

|

<H16-7-C:問題>

境界杭A、B、Cを結ぶ直線で囲まれた三角形の土地をGPS測量機を使用して測量し、表7-1に示す平面直角座標系における座標値を得た。この土地の面積で正しい値はどれか。次の中から選べ。

|

表7-1

|

|

|

|

境界杭

|

X座標(m)

|

Y座標(m)

|

|

A

|

+1200.000

|

+100.000

|

|

B

|

+1215.000

|

+108.660

|

|

C

|

+1210.000

|

+117.320

|

1.78.8m2

2.81.4m2

3.84.0m2

4.86.6m2

5.89.2m2

|

|

|

<H16-7-C:解答>

座標法による面積計算である。問題の数値をそのまま用いて計算しても良いが、次図のように各座標値をスライドさせて、A点の座標値を(0,0)として考えると、計算し易い。

|

|

X

|

Y

|

X(Yn+1 - Yn-1 )

|

|

A

|

0.000

|

0.000

|

0.000

|

|

B

|

15.000

|

8.660

|

259.800

|

|

C

|

10.000

|

17.320

|

-86.600

|

|

倍面積

|

173.200

|

|

面積

|

86.600

|

よって、境界杭ABCで囲まれた土地の面積は、86.600㎡となる。

解答:4

|

|

|

|

<H16-7-D:問題>

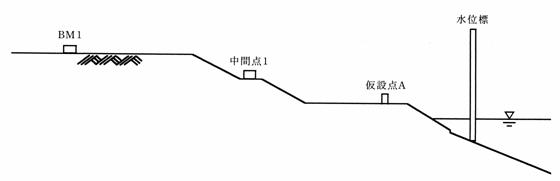

ある河川において水位観測のための水位標を設置するに当たり、図7-2の模式図に示すとおりBM1、中問点1及び水位標の近傍の仮設点Aの間で直接水準測量を行った。表7-2は、その観測記録である。仮設点Aの高さとして最も近いものはどれか。次の中から選べ。

ただし、仮設点Aの高さは、この河川固有の基準面で表すものとする。なお、BM1の標高は11.112mである。また、観測に誤差はないものとし、この水系固有の基準面と東京湾平均海面(T.P.)との関係は、-0.840mとする。

|

表7-2

|

|

|

|

|

|

測点

|

距離(m)

|

後視(m)

|

前視(m)

|

標高(m)

|

|

BM1

|

38.000

|

0.648

|

|

11.112(T.P.)

|

|

中間点1

|

25.000

|

0.985

|

2.215

|

|

|

仮設点A

|

|

|

3.875

|

|

1.5.815m

2.6.655m

3.7.495m

4.8.275m

5.9.115m

|

|

|

<H16-7-D:解答>

①まず、BM1から仮設点Aの標高を求めると(高低差)=(後視)-(前視)より次のようになる。

|

測点

|

距離(m)

|

後視(m)

|

前視(m)

|

高低差(m)

|

標高(m)

|

|

BM1

|

38.000

|

0.648

|

|

|

11.112(T.P)

|

|

中間点1

|

25.000

|

0.985

|

2.215

|

-1.567

|

9.545(T.P)

|

|

仮設点A

|

|

|

3.875

|

-2.890

|

6.655(T.P)

|

② ①により求めた仮設点Aの標高を、水系固有の基準面に換算すると、次のようになる。

水系固有の基準面は、東京湾平均海面より0.840m低いため、

(東京湾平均海面)-(-0.840m) = (水系固有の基準面)となる。

よって、仮設点Aの高さは、6.665m + 0.840m = 7.495m

解答:3

|

|

|

|

(c) Matsubara.P.O & (c) Sey Q’xara |