| H18�N�x ���ʎm�⎎�� No6 �n�}�ҏW |

|

|

<H18-6-A�F���>

���� �� �` �� �́A���ʒ��p���W�n�i����14�N1��10�� ���y��ʏȍ�����㍆�j�ɂ��ďq�ׂ����̂ł���B���������̂̑g�����͂ǂꂩ����̒�����I�ׁB

a�D�����o�����炻��ƒ�����������ɖ�180km���ꂽ�_�̏k�ڌW����1.0000�ł���B

b�D�e���W�n�ɂ����錴�_�̍��W�l�́A�w�� 0.000m�A�x�� 0.000m�ł���B

c�D���W�n�̂w����ɂ�����k�ڌW����0.9999�ł���B

d�D�n���S�̂�6�x�����Ƃ̌o�x�тɋ敪���Ă���B

e�D���e�@�́A�K�E�X�E�N�����[�Q���}�@�ł���B

�P�D���C���C��

�Q�D���C���C��

�R�D���C���C��

�S�D���C���C��

�T�D���C���C��

|

|

|

<H18-6-A�F��>

���ʒ��p���W�n�̓����ɂ��ďq�ׂĂ�����ł���B���e���ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

a�D�ԈႢ�B

���ʒ��p���W�n�ł́A���W���_����90km���ꂽ�n�_�ł̏k�ڌW����1.0000�A130km���ꂽ�n�_�ł͏k�ڌW�����ő�ɂȂ�B��蕶�ɂ���A180km���ꂽ�n�_�ŏk�ڌW����1.0000�ƂȂ�̂́A�t�s�l���W�n�ł���B

b�D�������B

���W���_�̍��W�l���w�� 0.000m�A�x�� 0.000m�ł���B�t�s�l���W�n�ł́A�m��0.000���A�d��500km�ł���B

c�D�������B

���W���_�̏k�ڌW���́A0.9999�ƂȂ�B�t�s�l���W�n�ł́A0.9996�ł���B

d�D�ԈႢ�B

���ʒ��p���W�n�́A�S�����s������1�`19�̍��W�n�ɕ��ނ��Ă���B��蕶�́A�t�s�l���W�n�̌��_�̌o�x�Ԋu�ł���B�i���{�́A51�сF���o123���`

55�сF���o147���j

e�D�������B

���ʒ��p���W�n���t�s�l���W�n���A���̓��e�@�̓K�E�X�E�N�����[�Q���}�@�ł���B

�@����āA���������̂̑g�����́A���C���C���ƂȂ�B

�@�S

|

|

|

|

<H18-6-B�F���>

���̕��́A���y�n���@���s��1/25,000�n�`�}����}�Ƃ��āA�k��1/50,000�̊Ǔ��}��ҏW����Ƃ��̒n�}�L���̎�̑I���E���`�E�]�ʂɂ��ďq�ׂ����̂ł���B���炩�ɊԈ���Ă�����̂͂ǂꂩ�B���̒�����I�ׁB

�P�D���̒��ɏ��K�͂ȉʎ������U�݂��A�X�̉ʎ����͂��ׂĎ�̑I���̊�ȉ��ł��������A�ꕔ�̉ʎ�����\�����邱�Ƃɂ���Ēn��̓�����\���悤�ɂ����B

�Q�D�������قڈ��Ԋu�ɕ��z���Ă���Z��c�n�ŁA�����̂��ׂĂ�\�����邱�Ƃ�����Ȃ��߁A�����ƕ��т��l�����A�������Ԉ����ĕ\������悤�ɂ����B

�R�D�R�n���ׂ̍������Ȃ̂��铙�����́A�n�`�̓������l�����đ��`����悤�ɂ����B

�S�D�L�O��Ɠd�q��_���ߐڂ��Ă���Ƃ���ł́A�d�q��_��^�ʒu�ɕ\�����A���ΓI�ʒu�W�𗐂��Ȃ��悤�L�O���]�ʂ����B

�T�D�͐�ƓS�����ߐڂ��ĕ��s���Ă���Ƃ���ł́A�S����^�ʒu�ɕ\�����A�͐��]�ʂ����B

|

|

|

<H18-6-B�F��>

�n�}�ҏW��Ƃ̌����ɂ��ďq�ׂĂ�����ł���B���e���ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�P�D�������B

��̑I���̊�ȉ��ł͂��邪�A��蕶�̂悤�ɂ��̎��ӂɉʎ������U�݂��Ă���A�ʎ������������Ƃɂ���āA�n��̓������\���ł���̂ł���Ζ]�܂������@�ł���B

�Q�D�������B

�����S�Ă�\�����邱�Ƃɂ��A���G���Ĕ��ǂ��ɂ����Ȃ�悤�ȏꍇ�́A��蕶�̂悤�ɁA�Ԉ�������܂Ƃ߂ĕ\������̂���ʓI�ł���B

�R�D�������B

�������ׂ̍������Ȃ�\����������A�n��̓����`�i�����`���j���邱�Ƃ���B

�S�D�������B

��_��]�ʂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�T�D�ԈႢ�B

���R�n���i�͐�j�Ɛl�H�n���i���H�j�ł́A���R�n����^�ʒu�ɕ\�����A�l�H�n����]�ʂ�����B

�@�T

|

|

|

|

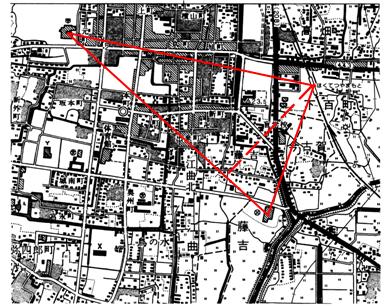

<H18-6-C�F���>

�}�U��P�́A���y�n���@���s��1/25,000�n�`�}�i������A�ꕔ�����ρj�̈ꕔ�ł���B�n�`�}�ɕ\�����ꂽ�a�@�A�x�@���̊e�����̒��S�ƁA�w�̒��S�����O�p�`�̖ʐς͂����炩�B�ł��߂����̂����̒�����I�ׁB

�� �k�ڂ��������\������Ȃ��ꍇ������܂��B

�P�D0.36 Km�Q

�Q�D0.72 Km�Q

�R�D1.13 Km�Q

�S�D1.44 Km�Q

�T�D2.26 Km�Q

|

|

|

<H18-6-C�F��>

�n�`�}�̓ǐ}�Ɋւ�����ł���B

�P�D��蕶�ɂ��錚������Ō��ԁB�i�n�}�L���ł͂Ȃ��A�����ł��邱�Ƃɒ��Ӂj

�Q�D���̎O�ӂ��K�ő���B

�a�@ �� �x�@���F��71mm�i1.775km�j�A�a�@ �� �w�F��66mm�i1.650km�j�A�w �� �x�@���F��35mm�i0.875km�j

���x�@���i���̒��Ɂ~�j�ƁA��ԁi�~�j�ɒ��ӂ���B

�R�D�ő�Ӓ��ɂ����鐂���𑪂�A�v�Z����B

�ő�Ӓ��i�a�@���x�@���j�ɑ��鐂���́A��33mm�i0.825km�j�ł��邩��A�O�Ζ@�ɂ��A

�i1.775km�~0.825km�j�^2 �� 0.732 k�u

����āA�ł��߂��l�́A�Q��0.72 k�u �ƂȂ�B

�@�Q

|

|

|

|

<H18-6-D�F���>

���̕��́A�n�����������ۂ̃x�N�^�f�[�^�ƃ��X�^�f�[�^�̓����ɂ��ďq�ׂ����̂ł���B���炩�ɊԈ���Ă�����̂͂ǂꂩ�B���̒�����I�ׁB

�P�D���X�^�f�[�^����x�N�^�f�[�^�w�ϊ�����ꍇ�A���̃��X�^�f�[�^�ȏ�̈ʒu���x�͓����Ȃ��B

�Q�D�q���摜�f�[�^��X�L���i��p���Ď擾�����f�[�^�́A��ʂɃ��X�^�f�[�^�ł���B

�R�D�l�b�g���[�N��͂ɂ��ŒZ�o�H�����ɂ́A��ʂɃx�N�^�f�[�^��胉�X�^�f�[�^�̕����K���Ă���B

�S�D�x�N�^�f�[�^�ɂ́A�������������邱�Ƃ��ł���B

�T�D���X�^�f�[�^�́A�w�i�摜�Ƃ��ėp�����邱�Ƃ������B

|

|

|

<H18-6-D�F���>

���X�^�f�[�^�ƃx�N�^�f�[�^�̓����Ɋւ�����ł���B���e���ɂ��čl����ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B

�P�D�������B

���X�^�f�[�^�̓h�b�g�i��f�j�̏W���̂ł��邽�߁A������x�N�^�f�[�^�ɕϊ����Ă��A����ȏ�̐��x�͓����Ȃ��B�h�b�g���ׂ�������i�𑜓x���グ��j�ƁA������܂ł̐��x�邱�Ƃ��ł��邪�A�f�[�^�ʂ���������B

�Q�D�������B

���X�^�f�[�^�́A�X�L���i�����g�p���Ē��ړ�����f�[�^�ł���B�x�N�^�f�[�^�́A�f�B�W�^�C�U��b�`�c�Ȃǂ��g�p���Ē��ړ�����f�[�^�ł���B

�R�D�ԈႢ�B

�h�b�g�X�ɍ��W�l�������A���̏W���̂ŕ\�����郉�X�^�f�[�^���A�[�_�ɍ��W�l�������A�[�_����[�_�ւ̕����Ɨʂ����x�N�g���f�[�^�ō\�������x�N�^�f�[�^�̕����A�l�b�g���[�N��͂ɓK���Ă���B

���l�b�g���[�N��́F��ʂɂ����āA������邱�ƁB

�S�D�������B

���̃f�[�^�`���̓�������A�x�N�^�f�[�^�ɂ́A�����f�[�^�i�����̊K����W���_�̒l�ȂǁA�}�`�ɕt�����鑮����\���f�[�^�j���������邱�Ƃ��ł���B

�T�D�������B

���X�^�f�[�^�̓p�\�R����ʂ̕ǎ��̂悤�ɔw�i�摜�Ƃ��ėp���邱�Ƃ��ł���B�����ł����X�x�N�ϊ������摜�Ɍ��̃��X�^��w�i�Ƃ��Ďg���Ȃ���ҏW���邱�Ƃ�����B

�@�R

|

|

| �Q�l�����F�������ʍ�ƋK�� |

|

(c)Matsubara.P.O �� (c) Sey�@Q�fxara |