| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

| <No25:応用(路線):解答> 路線測量における各作業工程の内容に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。 1. 正しい。IP(交点)は4級以上の基準点に基づいて設置され、標杭(IP杭)が設置される。 2. 正しい。中心杭の設置は4級以上の基準点やIP及び主要点に基づき、放射法などにより設置される。 3. 間違い。仮BMは縦横断測量に必要な仮の基準点を言い、そのM設置間隔は500mを標準とする。仮BM設置測量は、平地では3級水準測量、山地においては4級水準測量により行う。 4. 正しい。平地では4級水準測量、山地では簡易水準測量により行われる。 5. 正しい。横断測量は簡易水準測量で行われる。 よって、明らかに間違っているのは3となる。 |

解答: 3 |

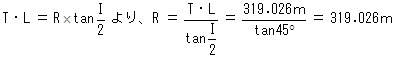

| <No26:応用(路線):解答> 単曲線設置に関する問題である。TLが計画変更道路と当初計画道路の共通項であることを利用して次のように考えればよい。 1. 当初計画された単曲線の諸要素を基に、当初計画道路のTL(BC〜IP)を計算する。 ※tan28°の値は、関数表より0.53171 とする。 2. 変更計画道路の交角が90°となった場合の曲線半径(R)を求める。 ※TLの値が計画前後で変化しないことに着目する。  ※tan45°の値は、関数表より1.00000 とする。 3. 変更計画道路の半径(BC-O′)をR′とし中心点O′のOからの移動量を求める。 R-R′= 600m−319.026m = 280.974m ≒ 281m よって、一番近い選択肢2が正答となる。 |

解答: 2 |

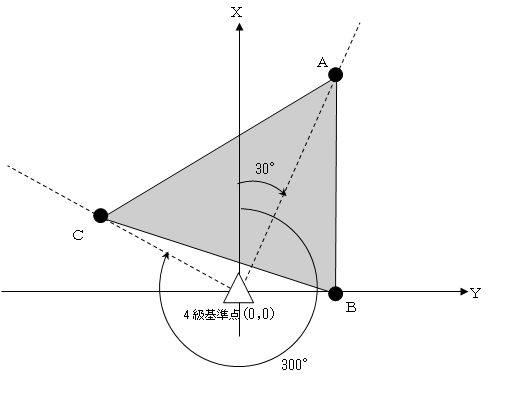

| <No27:応用:用地:解答> 座標法による面積計算に関する問題であるが、その前に、方向角と距離を用いて各点の座標値を求める手間がある問題。 次のように図を描き、座標値の符号を考えながら解くと良い。 ① A〜C及び基準点の関係図を描くと次のようになる。  ② 方向角と平面距離からA〜C点の座標値を求めると次のようになる。 <A点の座標値> XA = 30m×cos30°= +25.981m YA = 30m×sin30°= +15.000m <B点の座標値> XB = 0.000m YB = +12.000m <C点の座標値> XC = 20m×cos60°= +10.000m YC = 20m×sin60°=−17.321m ※前図を基に、X,Yの符号に注意する。 ③ 座標法による面積計算

よって、三角形A,B,C の土地の面積は、395.895 ㎡ となり、最も近い値は4となる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

解答: 4 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| <No28:応用(河川):解答> 河川測量全般に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。 1. 正しい。その他、河川の洪水や高潮など災害発生の防止のためにも行われ、湖沼などの測量も含まれる。 2. 間違い。距離標は起点(河口や幹川の合流点など)から河心線に沿って200m間隔を標準として設置される。 3. 正しい。水準基標は2級水準測量により求められ、その設置間隔は5㎞〜20㎞を標準とする。 4. 正しい。船位(測深位置)は、ワイヤーロープやTS、GNSSを用いて水際杭からの距離が測定される。 5. 正しい。深浅測量における水深の測定には、標準で音響測深機が用いられ、浅い場合はロッドやレッド(ロープの先に錘を付けたもの)が用いられる。 よって、明らかに間違っている文章は2となる。 |

解答: 2 |