| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

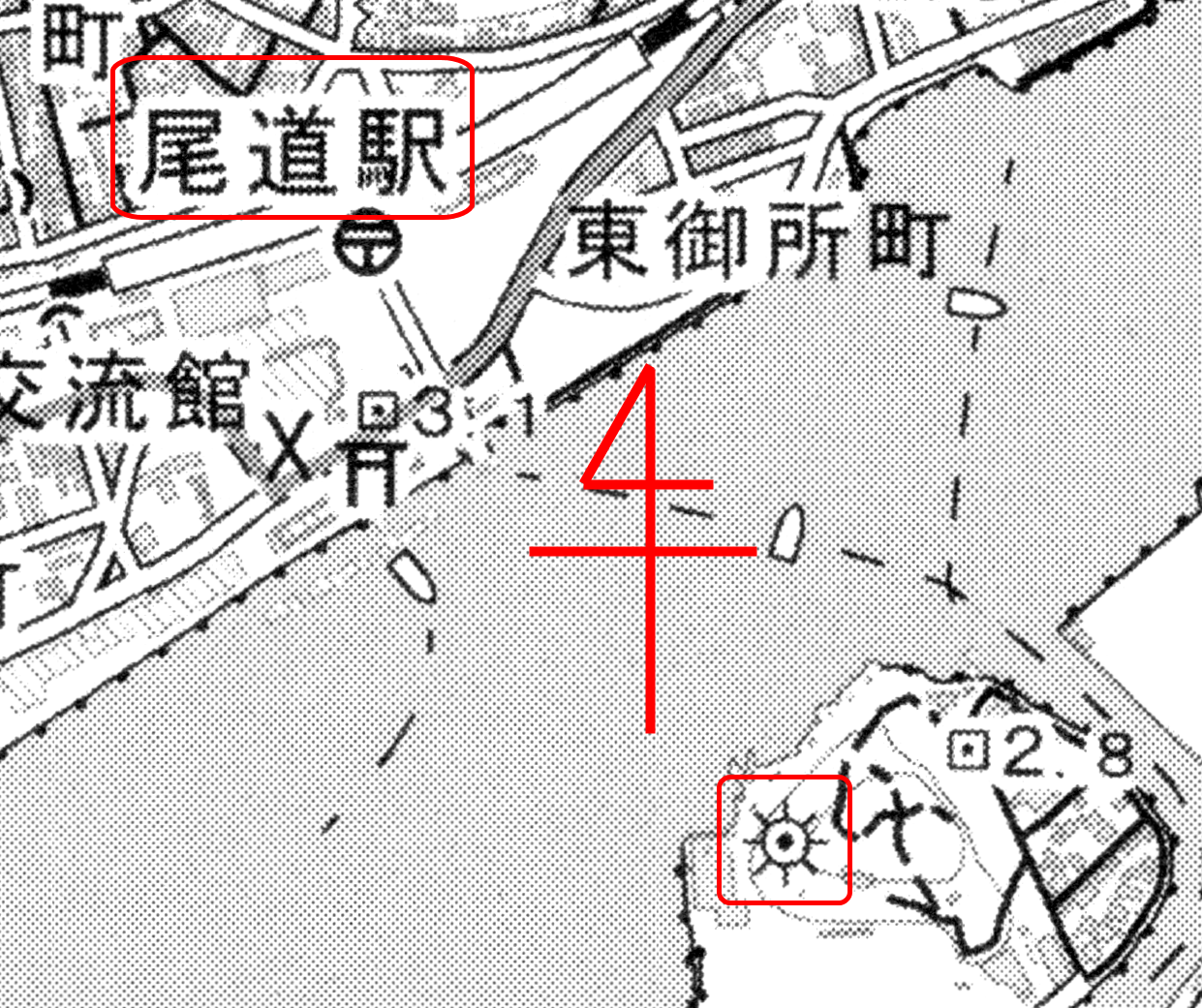

| ��No21�F�n�}�ҏW�F�� �@�n�`�}�̓ǐ}�Ɋւ�����ł���B���n�߂�O�ɏk�ڋL���i�X�P�[���j��K�ő���A�k�ڋL����1500���i500�ł�1000���ł��悢�j������K�ʼn��p�ɂȂ�̂���}���Ă����Ƃ悢�B ���e���ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B 1. �������B��蕶�̒ʂ�B����͉w�O�X�ǂ̓쓌�ɂ���B  2. �������B�k�ڋL���𑪂��1,000����6�p�ƂȂ邽�߁A�s�����Ɣ����ق�5.5�p����āA��916���ł��邱�Ƃ�����B  3. �������B�I����͒n�}�̏㕔�i�k�j���牺���i��j�֗���Ă���i�͌��܂Łj�B  4. �ԈႢ�B�����R�̎O�p�_�̕W���l��144.5���B�����w�t�߂̐����_�̕W���l��3.1���B����āA���҂̕W�����́A140���ȏ゠��ƍl������B  5. �������B�x�@���ƍٔ����͋ߐڂ��Ă���B�w�̓�ɂ���̂͌�Ԃł���B  ����āA���炩�ɊԈ���Ă���̂͂S�ƂȂ�B |

�F�@�S |

|

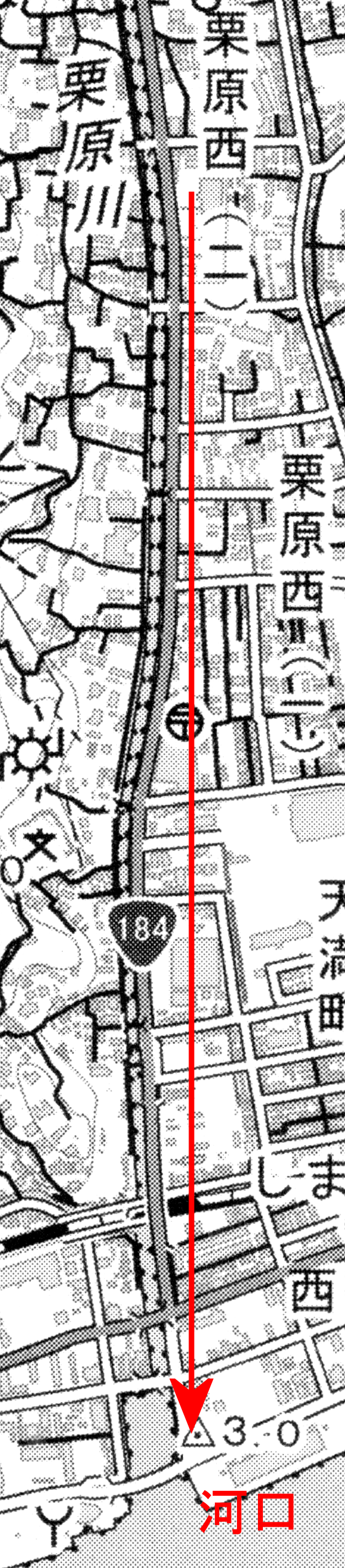

��No22�F�n�}�ҏW�F�� |

�F�@�T |

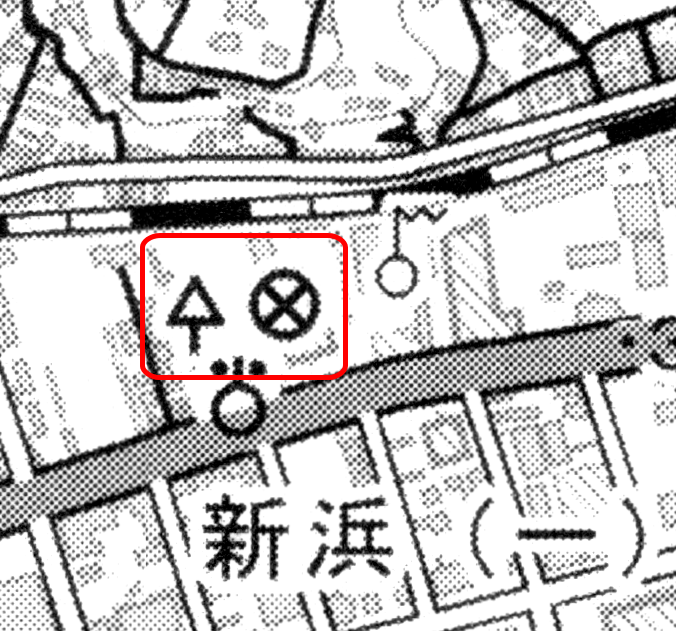

| ��No23�F�n�}�ҏW�F�� �@�n�}�̕ҏW��ƂɊւ�����ł���B���e���ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B �A�F�傫���F�n�}�̕ҏW��Ƃɂ��V���ɒn�}���쐬����ꍇ�A��ƂȂ�}�ʂ��k�ڂ̏������}�ʁi���͓����k�ځj�����쐬�ł��Ȃ��B�܂��ŐV�̂��̂��g�p����͓̂��R�ł���B �C�F��̑I���F��̑I���̍�Ɠ��e�ł���B��̑I����Ƃł͌������̂�����̂�d�v�Ȓn���͏ȗ�����Ȃ��B �E�F���`�F���`�̍�Ɠ��e�ł���B���`��Ƃł͒n�����̌`��̓����Ȃ�Ȃ��悤�ɍs���K�v������B �G�F�]���F�]�ʂ̍�Ɠ��e�ł���B�]�ڍ�Ƃł͊�_��L�`���R���̓]�ʂ�������Ȃ��ȂǁA�֑�����������B �I�F���L�F���L�Ƃ͕����܂��͐��l�ɂ��n�}��̕\���������A�n��A�l�H���A���R�����̌ŗL�̖��́A����̋L���̂Ȃ����̖̂��̋y�ю�ޖ��͏�Ԃ����������A���тɕW���A�������̐��l���ɗp������B �@����āA�ł��K���Ȍ��̑g�����͂Q�ƂȂ�B |

�F�@�Q |

|

��No24�F�n�}�ҏW�F�� |

�F�@�S |