| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

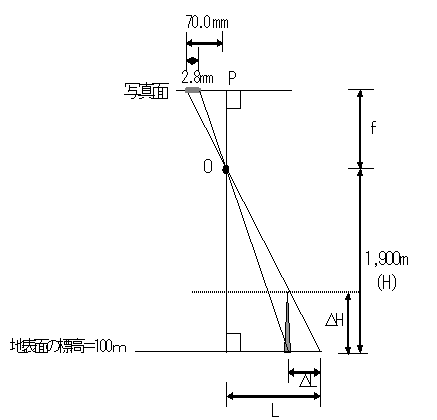

| <No17:写真測量:解答> 空中写真測量の特徴に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。 1. 正しい。空中写真で撮影された範囲の測量を行うため、TS等を用いる現地測量に対して広い範囲を一定の精度で測量できる。 2. 間違い。地上画素寸法とは1画素に対する地上の寸法である。また、(地上画素寸法)=(撮影高度)×(センサーサイズ:カメラの1画素あたりのサイズ)/(焦点距離) により求められる。センサーサイズと焦点距離は同じであるから、一定の高度で撮影を行っても撮影高度が高く(土地が低く)なれば、地上画素寸法は大きくなる。 3. 正しい。対象物から遠く離れれば、写真に写る範囲は広くなる。 4. 正しい。空中写真は中心投影で撮影されるため、問題文のように鉛直点を中心に放射状に広がるように写る。また、中心投影で撮影されるため写真2枚を1組にして立体投影(地形モデル)を作製することができる。 5. 正しい。写真判読と呼ばれる技術である。地図の作製や科学的な調査に用いられる。 よって、明らかに間違っているのは2となる。 |

| 解答: 2 |

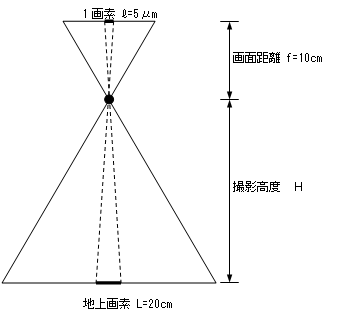

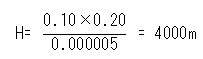

| <No18:写真測量:解答> 撮影高度と縮尺に関する計算問題である。次のように図を描いて解けばよい。  図より次の関係が得られる。 これを計算すると次のようになる。  問題文より撮影基準面の標高は0mであるため、この撮影高度は 4000mとなる。 |

| 解答: 3 |

|

<No19:写真測量:解答> |

| 解答: 4 |

|

<No20:写真測量:解答> |

| 解答: 2 |