| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

|

亙No10丗悈弨應検丗夝摎亜 |

| 夝摎丗丂俁 |

| 亙No11丗悈弨應検丗夝摎亜 儗儀儖傪梡偄偨悈弨應検偺岆嵎偵娭偡傞栤戣偱偁傞丅惓偟偄岅嬪傪摉偰偼傔傞偲師偺傛偆偵側傞丅 傾丗帇弨慄岆嵎丗帇弨慄岆嵎偼朷墦嬀偺帇弨慄偲婥朅娗幉偑暯峴偱側偄偨傔偵惗偠傞岆嵎偱偁傞丅儗儀儖偲昗広偺娫妘偑摍嫍棧偲側傞傛偆偵娤應偟偰徚嫀偝傟傞岆嵎偼丄帇弨慄岆嵎偲媴嵎偱偁傞丅栤戣暥偺慖戰巿偐傜帇弨慄岆嵎偑慖偽傟傞丅 僀丗楇揰岆嵎丗楇揰(楇栚惙)岆嵎偼昗広掙柺偺杸栒偵傛傝楇栚惙偺埵抲偑惓偟偔側偄偨傔偵惗偠傞岆嵎偱丄應掕夞悢傪嬼悢夞乮弌敪揰偵棫偰偨昗広傪廔揰偵棫偰傞乯偵偡傞偙偲偵傛傝徚嫀偝傟傞丅 僂丗媴嵎丗媴嵎偼抧媴昞柺偑榩嬋偟偰偄傞偨傔偵惗偠傞岆嵎偱偁傝丄儗儀儖偲昗広偺娫妘偑摍嫍棧偲側傞傛偆偵娤應偡傞偙偲偵傛傝徚嫀偝傟傞丅 僄丗抁偔丗岝乮戝婥乯偺孅愜偵傛傝惗偠傞岆嵎偼丄昗広偺壓曽傪帇弨偟側偄丅傑偨偼帇弨嫍棧傪抁偔偡傞偙偲偵傛傝偦偺岆嵎傪彫偝偔偡傞偙偲偑偱偒傞丅 僆丗暯曽崻丗捈愙悈弨應検偵偍偗傞妑嵎偺嫋梕斖埻乮墲暅娤應偺嵎乯偼丄娤應嫍棧乮楬慄挿丗曅摴乯偺暯曽崻偵斾椺偟丄1媺悈弨應検偱偼2.5噊併S噏丂偲側傞丅 丂傛偭偰丄惓偟偄岅嬪偺慻崌偣偼俁偲側傞丅 |

| 夝摎丗丂俁 |

|

亙No12丗悈弨應検丗夝摎亜

|

||||||||||||||||

| 夝摎丗丂俀 |

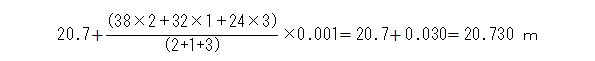

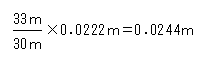

| 亙No13丗悈弨應検丗夝摎亜 丂儗儀儖偺偔偄懪偪挷惍乮帇弨慄偺揰専乯偵娭偡傞寁嶼栤戣偱偁傞丅師偺庤弴偱夝偗偽傛偄丅 娤應寢壥偐傜挷惍偺桳柍傪敾抐偡傞丅 丂丂 丂丂儗儀儖埵抲俙丗1.2081亅1.1201亖0.0880倣乮惓偟偄2揰娫偺崅掅嵎乯 丂丂儗儀儖埵抲俛丗1.2859亅1.2201亖0.0658倣 乮儗儀儖埵抲俙乯亅(儗儀儖埵抲俛)亖 0.0658亅0.0880亖亅0.0222倣丂偲側傞偨傔丄挷惍偑昁梫偱偁傞丅仸儗儀儖埵抲俙偑帇弨慄岆嵎偑徚嫀偝傟偨惓偟偄2揰娫偺崅掅嵎偲側傞丅 嘇丂夝摎偺栚埨乮挷惍検乯傪晅偗傞丅 丂儗儀儖埵抲俛偱娤應偟偨崅掅嵎偼丄帇弨慄岆嵎傪娷傫偩傕偺偲側傝丄偦偺戝偒偝偼0.0222倣偱偁傞丅偙傟偵傛傝丄儗儀儖埵抲俛偱帇弨慄岆嵎傪徚嫀偟傛偆偲偡傟偽丄昗広嘦偑0.0222倣掅偄丄 1.2201亅0.0222亖1.1979倣 晅嬤傪帇弨偡傟偽傛偄偙偲偑夝傞乮1.2859亅1.1979亖0.0880乯丅 嘊帇弨慄挷惍屻偺昗広撉掕抣偺寁嶼 丂儗儀儖廫帤慄偺挷惍検偼丄師偺傛偆偵斾椺幃偱寁嶼偱偒傞丅  傛偭偰丄儗儀儖埵抲俛偵偍偗傞帇弨慄挷惍屻偺昗広嘦偺撉掕抣偼丄師偺傛偆偵側傞丅 1.2201亅0.0244亖1.1957倣 仸偙偙偱丄儗儀儖埵抲俛偵偍偗傞昗広挷惍検乮0.0224乯偺晞崋偼丄嘇偺悢抣傪庤妡偐傝偲偟 丂偰丄敾抐偡傟偽傛偄丅 傛偭偰丄嵟傕嬤偄抣偼俁偲側傞丅 |

| 夝摎丗丂俁 |