| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

|

<No4:基準点測量:解答>

TSの機械誤差に関する問題である。問題各文について消去(軽減)法を考えると次のようになる。

よって、消去できないのは3の鉛直軸誤差となる。

解答: 3 |

|

<No5:基準点測量:解答>

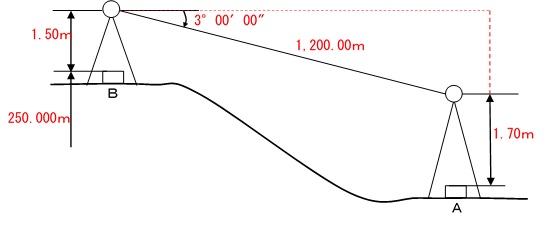

間接水準測量に関する問題である。問題文の図に与えられている数値を当てはめると次のようになる。

A点の標高をHAとして、前図より式を組立てると次のようになる。 ※ここで、sin3°は関数表より0.05234とすると、HA=187.092mとなる。 ※両差は正観測(既知点から未知点)の場合は+、反観測(未知点から既知点)の場合は−とする。

よってA点の標高に最も近い値は、3の187.09mとなる。

解答: 3 |

|

<No6:基準点測量:解答>

TSの距離測定時における誤差に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。

よって、測定距離に影響する誤差は、4のb,eとなる。

解答: 4 |

|

<No7:基準点測量:解答>

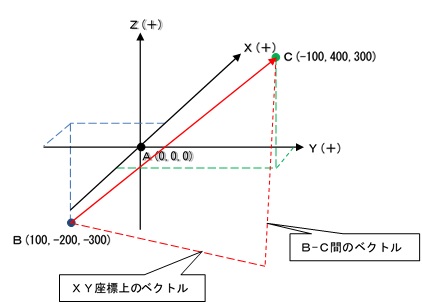

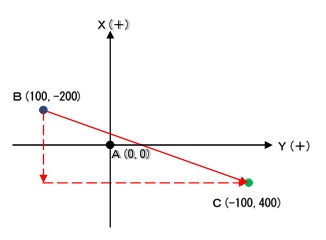

基線ベクトル成分の符号を求める問題である。次のようにA点の座標値を原点(0,0,0)として問題を図に描き、B-C間のXY座標について基線ベクトルを求め、次にZ座標(高低差のベクトル)を考えればよい。 ※ベクトルであるため、その方向(矢印の向き)に注意する必要がある。

まず、XY座標上でのB-C間の基線ベクトルを考えると次のようになる。 図により、B-C間の基線ベクトルは、X=−(マイナス:下向き)、Y=+(プラス:右向き) となることが解る。

次に、B-C間のZ軸(高さ)について考えると、-300→+300へと移動するため、Z=+(プラス)となる。

よって、B-C間の基線ベクトルの符号の組み合わせは、5の(−,+,+)となる。

解答: 5 |

|

<No8:基準点測量:解答>

GNSS測量による誤差に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。

解答: 1 |