| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

|

��No21�F�n�}�ҏW�F��

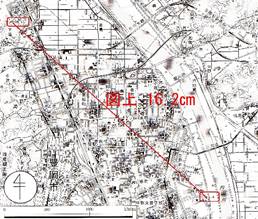

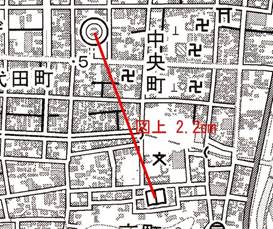

�@�n�`�}�̓ǐ}�Ɋւ�����ł���B���n�߂�O�ɏk�ڋL���i�X�P�[���j��K�ő���A�k�ڋL����1500���i500�ł�1000���ł��悢�j������K�ʼn��p�ɂȂ�̂���}���Ă����Ƃ悢�B���e���ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�F�@�P |

|

��No22�F�n�}�ҏW�F��

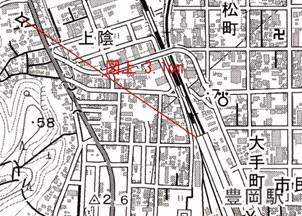

�@�n�}�̓��e�@�Ɋւ�����ł���B���e���ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@����āA���炩�ɊԈ���Ă���̂́@�R�D���C���ƂȂ�B

�F�@�R |

|

��No23�F�n�}�ҏW�F��

�@�n�}�̕ҏW��Ƃ̈�ł���A�]�ڂɊւ�����ł���B���e���ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

a.�������B���i�ƂȂ�\������]�ڂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@����āA���炩�ɊԈ���Ă���̂́A�S�̂��C�� �ł���B

�F�@�S |

|

��No24�F�n�}�ҏW�F��

�@���}�Ɋւ�����ł���B���}�ɂ́A�y�n���p�}�A�n���}�A�A�����ސ}�A�Ώ��}�A�n�U�[�h�}�b�v�������邪�AGIS�ƘA�������邱�Ƃɂ���Čv���Ǘ��A�h�ЁA�}�[�P�e�B���O�ȂǗl�X�ȕ���ŗ��p�����B �@�n�U�[�h�}�b�v�̒�`�́A��ʓI�Ɂu���R�ЊQ�ɂ���Q�̌y����h�Б�Ɏg�p����ړI�ŁA��Бz�������ꏊ�E���o�H�Ȃǂ̖h�ЊW�{�݂̈ʒu�Ȃǂ�\�������n�}�v�ƂȂ��Ă���B �@���e���ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@����āA���炩�ɊԈ���Ă���̂͂R�ƂȂ�B

�F�@�R |