| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

|

<No4:基準点測量:解答>

基準点測量における作業工程及びその内容に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。

よって、明らかに間違っているのは2となる。

解答: 2 |

|

<No5:基準点測量:解答>

問題の ア〜ウ について考えると、次のようになる。

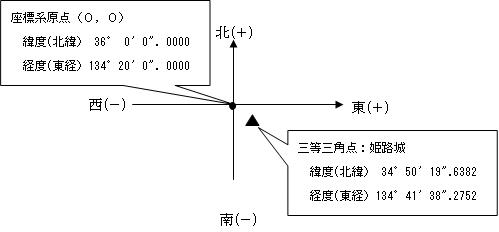

<ア・イ> 平面直角座標系の座標原点の経緯度と、対象となる三角点の経緯度を比べると、緯度、経度ともに、南東方向つまり、Xが(−)、Yが(+)方向に位置している※ことがわかる。よって、アには「−」、イには「+」の符号が入る。 ※緯度:原点座標より、南側に位置している。 経度:原点座標より東側に位置している。  <ウ> 任意地点の縮尺係数は、次式により求めることができる。 m =m0+ (y2 /2R2・m02) m:任意地点の縮尺係数、y:y座標値(km単位)、R:地球半径(6,370km)、m0:0.9999 ここで問題文の数値を代入すると、 m = 0.9999 + {32.9822 /(2×63702×0.99992)} ≒ 0.999913 よって、この三角点の縮尺係数は、0.999913となる。

※ 問題を解くだけならば無理に計算を行わなくとも、次のように考えればよい。

解答 1 |

|

<No6:基準点測量:解答>

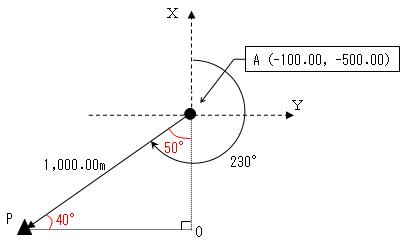

座標計算に関する問題である。特に測量の知識を必要とするものではないが、座標軸が数学座標と逆であること、方向角はX軸から右回りの角度であることに注意する必要がある。 まず、問題文を図に描くと次のようになる。 図より点Pの座標位置を求めるためには、点Aから点Pに対する方向角を用いて、任意点Oを含めた三角形PAOの内角を求め、三角関数を用いて計算すればよい。 まず、∠PAO = 230°−180°= 50° 次に、三角形PAOにおける、辺OP・OAの長さを求めると、 OA=1,000.00m × cos50°= 1,000.00m × 0.64279 = 642.79m OP=1,000.00m × sin50°= 1,000.00m × 0.76604 = 766.04m ※sin・cosの値は、三角関数表による。 ※符号は、図よりX,Y座標共にマイナスである。 次に、問題文中のA点の座標値にこれを加えると、P点の座標値になる。 X座標 = −100.00 m + −642.79m = −742.79m Y座標 = −500.00 m + −766.04m = −1,266.04m よって、点Pの座標値は、3の(−742.79,−1,266.04)となる。

解答:3 |

|

<No7:基準点測量:解答>

GNSS受信機を用いた基準点測量に関する問題である。正しい語句を問題文に当てはめると次のようになる。 a. GNSS測量では、 観測点間の視通 が確保できなくても観測できる。

よって、正しい語句の組合せは 5となる。

解答: 5 |

|

<No8:基準点測量:解答>

GNSS測量の誤差に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。

よって、明らかに間違っているのは4となる。

解答: 4 |