| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

|

<No25:応用(路線):解答>

路線測量の図面類に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。

解答: 4 |

|

<No26:応用(路線):解答>

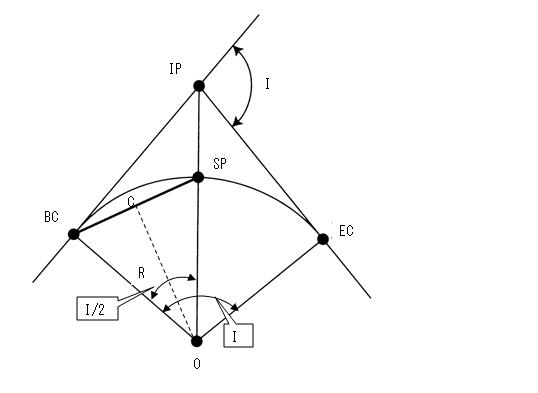

単曲線の計算に関する問題である。問題文のように弦長を求めるには、次のような手順で解答すればよい。

①次図のように補助線O-Cを描き∠(BC-O-C)を求める。単曲線の特徴の1つとして、次のように交角(I)= ∠(BC-O-EC)また、∠(BC-O-SP) = I/2となる。

∠(BC-O-C)=∠(C-O-SP) = I/4 であるため、∠(BC-O-C)は 108°÷ 4 = 27° となる。

② 弦長を求める。 弦長(BC-SP)は、直線(BC-C)×2であるため、三角形(BC-O-C)に注目して、三角関数により、直線(BC-C)を求めると、 R×sin(I/4) = 100m×sin27°= 45.399m となる。

よって、弦長(BC-SP)は、 45.399m × 2 = 90.798mとなり、最も近い値は、3の90.80mとなる。

解答: 3 |

|

<No27:応用(用地):解答>

座標法による面積計算に関する問題である。次の手順で解答すればよい。

①問題文の座標値を簡単な数値に直す。

※特に不要と考えるようであれば、問題文の数字を用いれば良い。

②計算表を作成し座標法により面積を求める。

よって、点A,B,C,D で囲まれた土地の面積は、1,350 ㎡ となる。

解答: 2 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

<No28:応用(河川):解答>

距離標設置測量に関する問題である。問題文に正しい語句を当てはめると次のようになる。

距離標の設置間隔は、河川の河口又は幹川への合流点に設けた起点から、河心に沿って 200m

よって、正しい語句の組合せは、4 となる。

※幹川(かんせん)本流のこと。幹川に合流する川を支川(支流)と言う。

解答: 4 |