| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

|

<No25:応用(路線):解答>

路線測量における各作業工程の内容に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。

解答: 5 |

|

<No26:応用(路線):解答>

水準測量における器高式野帳の記入方法に関する問題である。次の考え方で解けばよい。

1.補正量(イ)の計算 問題文の観測手簿から観測時のレベルの位置を考えると次図のようになる。 ここで、BM1とBM2の閉合差を求めると、ΣBS-ΣFS(TP)より、次のようになる。

※赤字(後視:BS)、青字(前視:FS)

(1.308+0.841+1.329+1.042)-(1.043+1.585+0.646+1.539)=4.520-4.813=-0.293m ここで、BM1の標高を基に考えるとBM2の観測標高は、80.275m-0.293m=79.982m となる。 BM2の決定標高は問題文の表より、79.985mであるため、BM1とBM2の閉合差は、次のようになる。 79.985m-79.982m=0.003m (3㎜不足) よって、この閉合差を観測距離に応じて、前視の部分に補正すればよい。 各区間の補正量は次のようになる。

ここで問題文から1㎜ 単位の補正量であり、BM1 ~ No.1 の区間は、BM1を後視としているため、誤差が出にくいであろうと想定して、補正量を0㎜ とする。よって、(イ)には、「0」が入る。

2.(ウ)の計算 標高は、(器械高)-(前視)+(補正量)であるため、 81.583 - 1.043 + 0 = 80.540m となる。

3.(ア)の計算 器械高は、(標高)+(後視)であるため、80.540+0.841= 81.381m となる。

よって、ア:81.381 イ:0 ウ:80.540 となり、1が正答の組合せとなる。

解答: 1 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

<No27:応用(用地):解答>

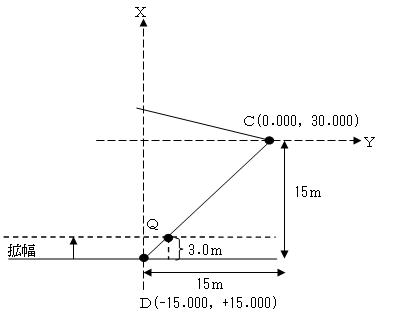

座標法による面積計算の問題である。次のように解答すればよい。

1.道路拡幅後の座標値を求める。 A→P座標(-12.000,-33.000) D→Q座標(-12.000,+18.000) ※D→Q座標移動した場合、次図よりQの座標値は(-12.000,+18.000)となる。 2.座標法により面積を求める

よって、点P,B,C,Q で囲まれた土地の面積は、1,219.50㎡ となる。

解答: 2 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

<No28:応用(河川):解答>

平均河床高を求める問題である。次のように考えれば良い。

※平均河床高:通常時に河の水が流れる場所の河床の平均高さ。河川管理に用いられ、平均河床高が前回の高さより高ければ「堆積」、低ければ「浸食」している事を表す。

まず、問題文の図に数値を書き加えると次のようになる。

A(三角形) = ((6.2-4.7)×3)/2 = 2.25 ㎡ B(台 形) = (((6.2-4.7)+(6.7-4.7))×2)/2 = 3.50 ㎡ C(台 形) = (((6.7-4.7)+(6.7-4.7))×2)/2 = 3.50 ㎡ D(三角形) = ((6.2-4.7)×3)/2 = 2.25 ㎡

よって、河床部の面積は、2.25+3.50+3.50+2.25 = 11.5 ㎡

2.河床部の平均標高を求める。 河床部の平均高は、次のように求められる。11.5 ㎡ /(3+2+2+3) = 1.15m 河床部の平均標高は、次のようになる。 20.7m+(-4.7m+(-1.15m))= 14.85m

よって、最も近いものは、3.の14.9m となる。

解答: 3 |