| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

|

��No21�F�n�}�F��

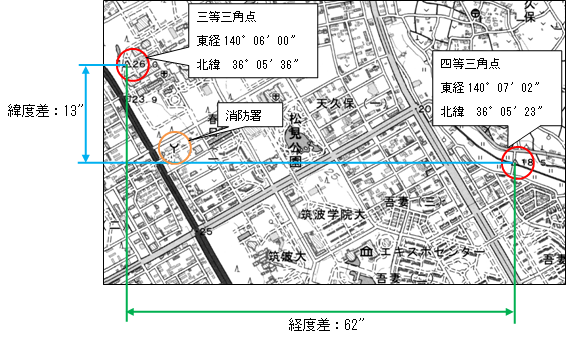

�@�n�`�}�̓ǐ}�ɂ�����u�o�ܓx�v�Z�v�Ɋւ�����ł���B�ɂ͖ڐ��̕t��������K���K�v�ƂȂ�B�܂��A�k�ڕ\�����ł���O�p�X�P�[����O�p��K�̎g�p�͋֎~����Ă���B ���������ɂ́A���̂悤�ɍl����Ηǂ��B

�P�D�\21�Ɏ����A���h���ƎO�p�_�̈ʒu��n�`�}��ŋ��߂�B

�@���h���ƎO�p�_�̒n�}�L���͎��̂悤�ɕ\����A�O�p�_��1/25,000�n�`�}�ł͂��̑S���A1/50,000�n�`�}�ł͎O���O�p�_�ȏオ�\������Ă���B�܂��A�O�p�_�L���̖T��̐����́A�W���l�������P�P�^�i10�p�P�ʁj�܂ŕ\�����Ă���B �@�n�`�}����\21�Ɏ�����Ă���O�p�_���A�W���l����ɒT���Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

2�D�Q�̎O�p�_�̌o�ܓx�������߂�B �@�@�o�x���F140��07��02���| 140��06��00���� 0��01��02���� 62�� �@�@�ܓx���F 36��05��36���| 36��05��23���� 0��00��13���� 13��

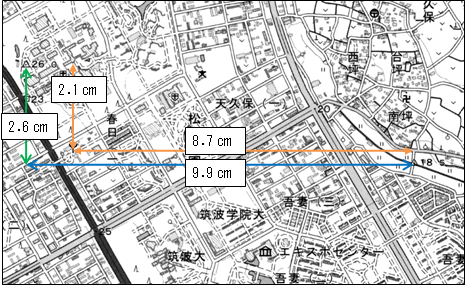

���h���܂ł𑪂�B

�����ŏ��h���̈ʒu�ł��邪�A�����L���͂��̌����̌����ɂ�����炸�A�}�s�̉��ӂɑ��Ē�������悤�ɕ`����Ă���B�܂��A�L����`���ꏊ�́A���̌����̒������������ł��邪�A���̒����ɕ\���ł��Ȃ��ꍇ�́A����ɕ`�����B����ɏd�v�ȍ\������`����ׂ�������āA�\��������ȏꍇ�́A�����≺���ɕ\�������B�����ł́A���h���̋L���̒��S���u���h���̈ʒu�v�Ƃ��čl����Ηǂ��B

4�D���̂悤�Ȕ��v�Z�ŏ��h���̌o�ܓx�����߂�B ���o�x�� �@8.7�p/9.9�p�� X/62���@�@X���i8.7�~62�j/9.9��54�� �@140��07��02���| 54�� �� 170��06��08��

���ܓx�� �@2.1�p/2.6�p�� X/13���@�@X���i2.1�~13�j/2.6��11�� �@36��05��36���| 11���� 36��05��25��

�@����ď��h���̌o�ܓx�Ɉ�ԋ߂̂͂Q �ƂȂ�B

�F�@�Q |

|

��No22�F�n�}�F��

�@�n�}�̓��e�Ɋւ��镶�͂ł���B��蕶�̃A�`�I�ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@�n�}�̓��e�Ƃ́A�n���̕\�ʂ�

���� �ɕ`�����߂ɍl����ꂽ���̂ł���B�Ȗʂɂ�����̂� �Ђ��� �̗v�f��傫���͓��e�@�ɂ���ĈقȂ邽�߁A�n�}�̗p�r��`���n��A�k�ڂɉ������œK�ȓ��e�@��I������K�v������B �Ⴆ�A�������ʐ}�@�ł́A�n�}��̊e�_�ɂ����� ���� �̂P�_����̋����ƕ��ʂ��ɐ������`�����Ƃ��ł��A�����J�g���}�@�ł́A���ɂ��������C�ӂ̒n�_�ɂ����� �p�x �𐳂����`�����Ƃ��ł���B

�������ʐ}�@�F���S����̋����ƕ��ʂ��ɐ������\��������@�Œn���S�̂��^�~�ŕ\�������B

�����J�g���}�@�F�n���\�ʏ�̔C�Ӓn�_�̊p�x���������\�������B�܂��C�ӂ̂Q�_�Ԃ����Ԓ������A�o���ɑ��Đ������p�x�i���p�q�H�j�ƂȂ�B�L���͈͂́A��܁A�k��85�x���x�܂łł���B

�@����āA���������̑g�����͂T�ƂȂ�B

�F�@�T |

|

��No23�F�n�}�F��

�@�n�}�ҏW�ɂ�����`�揇���Ɋւ�����ł���B

�ҏW�}�̐��x���m�ۂ��邽�߁A�ҏW�`��̏����͍ł������ƂȂ��_���ŗD�悵�A���̎��ɗL�`���R�n���A�l�H�n���A�n�`�A�s���E�A�A���̏��ŁA���̂悤�ɕ`�悵�Ă����̂������ł���B

�@��_�@���@���i�\�����i�͐�A���U���A���H�A�S�����j���@�����E���L���@���@�n�` �@���@�s���E�@���@�A���E�E�A���L��

�@���i�\�����Ɋւ��ẮA�L�`���R���i���ۂɒn��ɑ��݂��F���ł��鎩�R���F�͐��C�ݐ��A�Ώ��̐��U�� ���j�̓]�ʂ͋�����Ȃ����߁A���H���͐삪�D�悳���B

�@���̏ꍇ�́A�d�q��_ �� ����͐� �� ���H �� ���� �� �A���@�̏��ŕ`�悷��悢�B �@����āA�P�̑I�����������ƂȂ�B

������͐�F�n�}�L���ɂ����āA�͐�͂P���͐삨��тQ���͐�ɋ敪����A�P���͐�Ƃ͕������̕���1.5�� �ȏ� 5�� �����̐�������A�Q���͐�Ƃ́A�������̕��� 5�� �ȏ�������B

�F�@�P |

|

��No24�F�n�}�F��

�@GIS�Ɋւ�����ł���B���e���ɂ��ĉ������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�F�@�R |