| - PR - |

| - PR - |

| - PR - |

|

��No13�F�n�`�F��

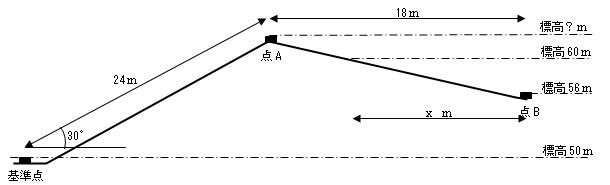

�@�������Ɋւ����b�I�Ȍv�Z���ł���B��蕶��ǂ߂A���ɑ��ʂ̒m�����Ȃ��Ƃ��A���邱�Ƃ��ł���B �@��蕶��}�ɕ`���Ǝ��̂悤�ɂȂ�B �@�@50�� �{�i24���~ sin 30���j�� 62�� �@������A�_�a�Ɠ_�`�̍��፷�� 6�� �ƂȂ�A�_�a�ƕW�� 60�� ���܂ł̍��፷�� 4�� �ƂȂ邽�߁A�_�a����W��60�����܂ł̐��������i���j�́A��Ꭾ�ɂ�莟�̂悤�Ɍv�Z�ł���B �@�@6�� �F 18�� �� 4�� �F �����@�@�@����āA�� �� �i4���~18���j�^ 6�� �� 12��

�@����āA1/ 1,000 �n�`�}��ł̋����́A12���^1,000 �� 0.012�� �� 1.2�p�@�ƂȂ�B

�F�@�S |

|

��No14�F�n�`�F��

�@���n���ʂɊւ�����ł���B��ƋK���̏�������̏o��ł��邪�A��{�����Ƃ��Ċo���Ă��������B �@��蕶�ɐ��������Ă͂߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

a.���n���ʂƂ́A���n�ɂ����ăg�[�^���X�e�[�V�����Ȃǂ�p���āA�n�`�A�n�����𑪒肵�A

�F�@�P |

|

��No15�F�n�`�F��

GNSS���ʂɊւ�����ł���B���e���ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�F�@�S |