| - PR - |

| - PR - |

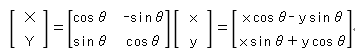

| <H29-No5:基準点測量:解答> 原点を中心にθ度の回転を行った場合の座標位置を求める計算である。行列計算と鈍角の三角関数を理解していれば解ける問題である。 問題文の行列式を計算すると次のようになる。  これに、問題文の数値を代入し計算すると次のようになる。  ※鈍角の三角関数は、単位円を描いて考えるとよい。 よってX,Yの値として最も適当なものは2となる。 |

| 解答: 2 |

| <H29-No6:基準点測量:解答> 測量法における「測量の基準」に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。 1. 間違い。測量法11条1の文章である。基本測量及び公共測量における位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。また、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示する。天文学的経緯度ではなく、地理学的経緯度である。 2. 正しい。測量法11条3-1の文章である。政令は測量法施行令3条1,2項で、長半径 6,378,137m、扁平率1/298.257222101 である、 3. 正しい。測量法11条2の文章である。いわゆる世界測地系(準拠楕円体)上の値で表示する。 4. 正しい。測量法11条3の文章である。 5. 日本経緯度原点及び日本水準原点の原点数値は、政令で定められている。 正しい。測量法11条4の文章である。政令は測量法施行令 2条1-2,2-2であり、経緯度原点は、東経139°44′28.8869″、北緯35度39分29.1572″、水準原点、24.3900mである。 よって、明らかに間違っている文章は1となる。 |

| 解答: 1 |

| <H29-No7:基準点測量:解答> 観測値の誤差に関する問題である。適当な語句を当てはめると次のようになる。 ア:真値:真値=正しい値である。 イ:最確値:観測では真値を求めることはできない。そこで、観測作業を繰り返し行い最も確からしい値である、最確値を求める。真値=最確値±誤差 である。 ウ:系統:観測に対して一定の割合(大きさ)で生じる誤差である。原因が解っている場合はある程度小さく(消去)することができる。 エ:偶然:観測に対してランダム(観測ごとにばらつきがある)に生じる誤差である。消去することは困難である。偶然誤差を表す指標として標準偏差などがある。 オ:過失:いわゆる観測ミス(ミステイク)である。一般的には誤差の中に含むことはない。 よって、最も適当な語句の組合せは1となる。 |

| 解答: 1 |

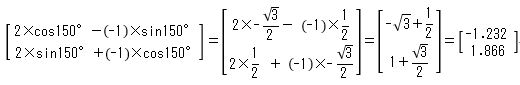

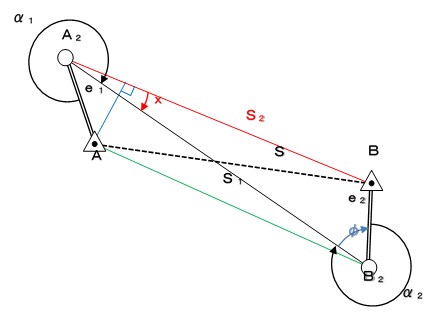

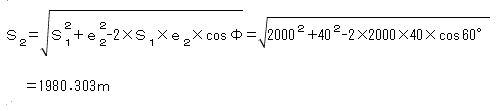

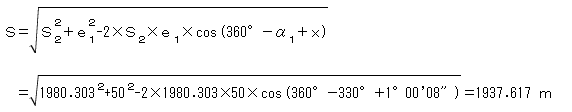

| <H29-No8:基準点測量:解答> 相互偏心の計算問題である。図のように補助線を引いて考えればよい。  ここで、三角形A2、B、B2について考えると、その偏心補正量xは次のように求められる。 測点間距離が偏心点に隣接する辺であるため、  ※1 ※1また、A2、B間の距離S2を求めると余弦定理により次のようになる。  同様に三角形A2、B、Aにおいて余弦定理を用いて、基準点A,B間の距離Sを求めると次のようになる。  ここで、※1の解答を1°(上式をcos31°=0.85717)として計算しても1937.616mとなり選択肢に影響はない。 また、三角形A2、B2、Aについて、偏心補正角を求めて同様の計算を行っても、正答を得ることができるが、この場合の偏心補正角は 0°43′55″となり、その後の計算が面倒であるため、上記のように、三角形A2、B、B2で考えた方がよい。 よって、最も近いものは2となる。 |

| 解答: 2 |

| <H29-No9:基準点測量:解答> 我が国の準天頂衛星(みちびき:初号機:QZS-1)に関する問題である。みちびきは現在2号機(QZS-2)まで打ち上げられており、2017年8月11日に3号機(QZS-3)が打ち上げ予定である。 問題各文について考えると次のようになる(以下、準天頂衛星とあるものは初号機を指す)。 1. 間違い。準天頂衛星は静止軌道に近い3万3000〜3万4000kmの高度を、軌道傾斜角45度、23時間59分の周期で周回している。日本のほぼ上空に滞留し、日本〜インドネシア〜オーストラリアのあたりを8の字の特殊な軌道を描いている。 2. 間違い。測位衛星の軌道には3種類あり、みちびきは傾斜対地同期軌道(IGSO)を、GPS衛星は中高度軌道(MEO)と呼ばれる軌道(周期12時間、軌道高度2万200kmで周回)を採用している。最後の一つが気象衛星等で利用されている静止軌道(GEO)であり、これは赤道上空を1日で周回するため、地上からは常に同じ位置で見ることができる。 3. 正しい。作業規程の準則に「準天頂衛星は、GPS衛星と同等の衛星として扱うことができるものとし、これらの衛星をGPS・準天頂衛星と表記する。」とある。 4. 間違い。基準点測量においてGLONASS衛星を用いて観測する場合は、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いる必要がある。また、使用衛星数はGLONASS衛星を用いる場合、スタティック法では5衛星以上必要である。 5. 間違い。準天頂衛星は常時測位信号を送信しているため、日本だけではなくアジア・オセアニア地域でも受信できる。 よって、正しいものは3となる。 |

| 解答: 3 |