| - PR - |

| - PR - |

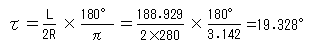

| <H29-No25:応用測量(路線):解答> クロソイド曲線の曲線長と単曲線の曲線長を求める問題。次のように計算すればよい。 ① クロソイドの基本公式よりクロソイド曲線長を求める。 R・L=A2 より、L=A2/R = 2302/280 = 188.929m ② 単曲線の曲線長を求める。 CL= R・α ここで、α=I-2τ  α= 90°-2×19.328°=51.344° よって、CL=280m×51.344°×(π/180°)=250.947m ③ 新路線長を求める。 188.929m× 4 + 250.947m× 2 = 1257.610m よって、新道路の路線長に最も近いものは、3の1,258mとなる。 |

| 解答: 3 |

| <H29-No26:応用測量(用地):解答> 用地測量の一般事項に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。 1. 正しい。復元測量において、復元杭の設置を行う場合は、権利関係者の事前説明を実施するが、原則として関係権利者の立会いは行わない。 2. 正しい。境界確認において、既設の標識が設置されている場合、問題文のように関係権利者の同意を得てそれを境界点とすることができる。 3. 正しい。境界測量は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき放射法等により行われる。ただし、問題文のようにやむを得ない場合は、補助基準点を設置する事ができる。 4. 間違い。「一定の割合で抽出した辺」ではなく、「全辺」について現地で測定しなければならない。 5. 正しい。面積計算は、各筆等の取得用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成する作業である。面積計算は原則として座標法によるものとする。 |

| 解答: 4 |

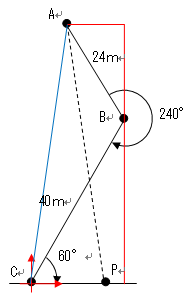

| <H29-No27:応用測量(用地):解答> 境界整正に関する問題である。問題文のように折れ線の境界(ABC)を直線境界(AP)で甲乙の面積を等しくする場合は、整生後の面積が △CBA = △CPAとなるようにすればよい。これを用いて解答を得ればよい。 ① 図のようにC-PをY軸として考え、各点の座標値を求める。 C(0,0) P(0,y) B(40×sin60°,40×cos60°) → ( 34.641, 20) A(Bx+24×sin60°,By-24×sin30°) → ( 55.426, 8)  ② △CBAと△CPAの面積を求める。 △CBA

△CPA

③ △CBAと△CPAの面積は同じであるため、次のように式を組立てる。 -55.426y = -831.392 より y=15.000 よって、CP間の距離は、3.の15mとなる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 解答: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <H29-No28:応用測量(河川):解答> 河川測量の一般事項に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる 1.正しい。距離標設置測量とは、河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面等に距離標を設置する作業であり、設置後は問題文のように点の記を作成する。 2.間違い。水準基標測量は、2級水準測量により行われる。河川測量において間接水準測量が用いられるのは、定期縦断測量である。 3.正しい。深浅測量は水底部の地形を明らかにするため行われる。 4.正しい。汀線(最低水面と海浜との交線)測量とは汀線を定め、汀線図データファイルを作成する作業である。問題文のように最低水面は海上保安庁が公示する最低水面の高さから求める。 5.正しい。品質評価は測量成果について、製品仕様書が規定するデータ品質を満足しているか評価する作業であり、作業機関は、品質評価手順に基づき品質評価を実施するものとする。 よって、明かに間違っているのは2.となる。 |

| 解答: 2 |