| - PR - |

| - PR - |

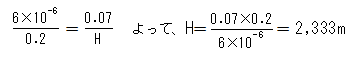

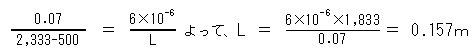

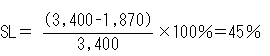

| <H29-No17:写真測量:解答> 対地高度よりコース間隔を求める問題である。次の手順で解けばよい。 ① 基準面の対地高度(H)を求める。 問題文より、地上画素寸法0.2m、撮像面の画素寸法6μm、画面距離7㎝であるから、基準面の対地高度は次のようになる。  ② 地上画素寸法から基準面の撮影範囲を求める。 0.2m×11,000= 2,200m(短辺) 0.2m×17,000= 3,400m(長辺) ③ 標高500m地点の地上画素寸法(L)を求める。  ④ コース間隔を求める。 標高500m地点での重複度を30%とするとコース間隔は、次のようになる。 コース間隔(C)= (0.157×17,000)×(1-0.3)= 1,870m ⑤ 撮影基準面における隣接コースとの重複度を求める。  よって、撮影基準面における隣接コースとの重複度は、4.の45%となる。 |

| 解答: 4 |

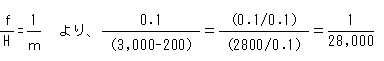

| <H29-No18:写真測量:解答> 写真縮尺から地物の長さを求める問題である。次の手順で解けばよい。 ①写真縮尺を求める。  ②橋の実長を求める。 ③地図上での橋の長さを求める。 302.4m / 2,500 = 0.12096m ≒ 121㎜ よって最も近い値は、3.の121㎜となる。 |

| 解答: 3 |

| <H29-No19:写真測量:解答> 写真地図に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。 a. 正しい。空中写真は中心投影であるため、写真主点から離れるほど倒れ込みが大きくなる。問題のようにOLやSLをできるだけ大きくすれば、建物が主点に近くなり倒れ込みの影響は少なくなる。 b. 間違い。全ての水部には適用されない。大規模な湖沼水面や海水面に与えられる。 c. 正しい。地表面が隠されて(高層建築物の多い都市部や濃淡の少ない森林や裸地)いる場所では、自動標高抽出によるミスマッチングが起こりやすく、地上座標の距離間隔などを手掛かりに標高計測を行う等高線法などを用いて補う必要がある。 d. 間違い。正射投影画像の作成は、数値写真を標定し数値地形モデルを用いて行われるが、橋梁や高架道路など空中に架設されたものなどは正しい平面位置に投影されない。 e. 正しい。数値地形モデルから無作為に抽出された標高点について行われる。 よって、明かに間違っているのは4.のb,dである。 |

| 解答: 4 |

| <H29-No20:写真測量:解答> 空中写真測量の一般事項に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。 1. 間違い。撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低1モデル、場合によっては数モデル 確保する。 2. 正しい。問題文の通り。撮影前後に整数値バイアス決定及びIMUドリフト初期化のための飛行を行い、等速直線飛行は進入を含めて概ね15分以内とし、これを超える場合は適宜IMU初期化飛行を実施する。 3. 正しい。問題文の通り。 4. 正しい。脱落を防ぐために細部数値図化の順番は問題文の通りに行う。また、必ずデータの位置、形状等をスクリーンモニターに表示し、データの取得漏れのないように留意しなければならない。 5. 正しい。無人航空機、いわゆるドローンを用いた空中写真測量である。 よって、明かに間違っているのは1.となる。 |

| 解答: 1 |