| - PR - |

| - PR - |

| <H29-No14:地形測量:解答> 現地測量に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。 1. 間違い。現地測量の定義には、「現地においてTS等又はGNSS測量機を用いて、又は併用して、地形、地物等を測定し、数値地形図データを作成する作業をいう。」とある。必ず併用する必要はない。 2. 正しい。問題文の通り。放射法により観測は1セット行う。キネマティック法による放射法とは、固定局から移動局の(基線)ベクトルを観測し、移動局の座標値を決定する方法である。 3. 正しい。問題文の通り。単点観測法とは、仮想点(VRS)や電子基準点(FKP)を固定点とした放射法により観測点の座標値を求める方法。間接観測法とは、仮想点や電子基準点の情報を用いて、既知点と観測点の基線ベクトルを求めて間接的に観測点の座標値を求める方法である。 4. 正しい。電子基準点や仮想点を用いてGNSS測量機1台で観測作業を行うことができる。 5. 正しい。整合の確認は既知点が作業地域を囲むように、3点以上を用いて許容範囲内で整合しているかを確認する。 よって、明かに間違っているのは1となる。 |

| 解答: 1 |

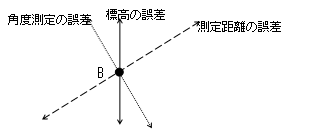

| <H29-No15:地形測量:解答> 誤差伝播に関する問題である。次のように考えればよい。 問題文より、高低角(T)= 30°±5″ 距離(S)=120m+(±5㎜+5ppm×120m)となる。 このため、 ・角度の影響 120×(5″/ρ″)= 0.0030m ・距離の影響 0.005+0.000005×120 = 0.0056m ここで、問題文は標高の標準偏差を求めさせているため次のように考える。  角度の影響 0.0030×cos30°= 0.0030×0.86603 = 0.0026 距離の影響 0.0056×cos60°= 0.0056×0.50000 = 0.0028 これより誤差伝搬の法則により、 |

| 解答: 1 |

| <H29-No16:地形測量:解答> 車載写真レーザ測量(以下、MMS)に関する問題である。問題文中の ア ~ エ に入る語句を考えると次のようになる。 ア:道路:MMSは、車両を道路で走行させながら道路及びその周辺の地形、地物などの三次元位置情報を計測する技術である。 イ:外部標定要素:GNSS/IMU装置で得られるのは、カメラの撮影位置や方向(傾き)でありこれらを外部標定要素と言う。内部標定要素は、カメラの幾何学的要素つまり画面距離や画素サイズなどである。 ウ:数値図化用データ:点群データと呼ばれる各点の3次元座標値である。 エ:調整点:調整点は、解析結果の点検や調整処理に必要な水平位置および標高の基準となる点であり、最低2点以上設置される。設置位置は精度確保の対策が取りづらい(GNSS衛星の電波が受信しづらい)場所である。 よって、最も適当な語句の組合せは3となる。 |

| 解答: 3 |