| - PR - |

| - PR - |

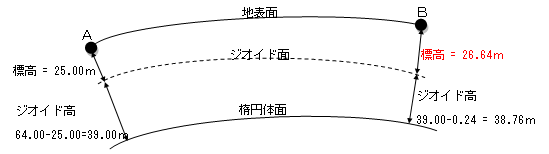

| <H29-No10:水準測量:解答> GNSS測量によるジオイド高と楕円体高、標高の関係に関する問題である。以下の手順で解答すればよい。 ① A点のジオイド高を求める。 (楕円体高)−(標高)=(ジオイド高)より、64.00m−25.00m=39.00m ② ジオイド傾斜量を求める。 ジオイドの傾斜量は、1,000.00mで−0.03m(A→B方向)なので、B点までのジオイド傾斜量は、−0.03m × 8㎞ = −0.24m ③ B点の標高を求める。 (楕円体高)−(ジオイド高)=(標高)より、65.40m−(39.00m−0.24m)=26.64m  よってB点の標高は、5の26.64m となる。 |

| 解答: 5 |

| <H29-No11:水準測量:解答> GNSS測量による標高の測量マニュアル(H29.2)に関する問題である。問題文に正しい語句を当てはめると次のようになる。 1. 正しい。問題文の通りである。また問題文にプラスして高精度化されたジオイド・モデル「日本のジオイド2011 ver.2」が整備されたことも背景の1つである。 2. 正しい。GNSS水準測量に用いられる既知点は、一から二等水準点及び電子基準点(標高区分:水準測量)、1〜2級水準点である。 3. 間違い。GNSS水準測量により得られる高さは楕円体高である。このためジオイド・モデルによる高精度なジオイド高が必要となる。 4. 正しい。大気遅延量は水蒸気量により変化するため、大気遅延の影響を大きく受ける場合(台風の接近や寒冷前線、温暖前線の接近など)は観測を行わない。 5. 正しい。問題文の通りスタティック法で行われる。また、GNSS水準測量で3級水準点の設置が行われる。 よって、明かに間違っているのは3となる。 |

| 解答: 3 |

| <H29-No12:水準測量:解答> レベルを用いた水準測量における誤差とその消去法に関する問題である。問題文の消去法と選択肢から正答を導けばよい。ア〜エに入る語句を考えると次のようになる。 ア:視準線:レベルと前後標尺の視準距離を等しくすることにより消去できる誤差は、視準線誤差と球差である。選択肢から視準線を選択すればよい。 イ:鉛直軸:消去ではなく「小さくできる誤差」と「三脚の特定の1本…」及び選択肢から鉛直軸となる。 ウ:偶数:標尺の零目盛誤差は、測定回数を偶数にすればよい(または出発点に立てた標尺を終点に立てる)。 エ:下方:大気の屈折誤差(レフラクション)を小さくするには、標尺の下方(1級水準測量では20㎝以下)を読定しないようにする。 よって、最も適当な語句の組合せは1となる。 |

| 解答: 1 |

| <H29-No13:水準測量:解答> 水準測量における誤差伝播に関する問題である。次のように解けば良い。 問題文より1視準の標準偏差が0.3mmであるから、1測点(前視+後視)に対する標準偏差は、 誤差の伝播より、 次にA、B間の測点数を考えると、2000m/(2×50m) = 20点 となる。 これより、片道20測点における標準偏差の累積は、同様に誤差伝播の式により、 となる。 よって、AB間片道の観測高低差の標準偏差は、4の1.9㎜となる。 |

| 解答: 4 |