|

��H28-No6�F��_���ʁF��

�@�P�ʏd�ʓ�����̊ϑ��l�̕W���������߂���ł���B���R�x�i�e�j�ɒ��ӂ��ċ��߂�悢�B

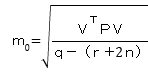

�P�ʏd�ʓ�����̊ϑ��l�̕W�����͎��̎��ɂ�苁�߂���i��Ɗ���̏���

�v�Z���W�j�B

�����ŁA

�@�@�u�s�F�u�̓]�u�s��i�s�̍s�Ɨ����ւ��č����s�j�@�@�u�F�c���@�@�o

�F�ϑ��l�̏d�ʁ@�@���F�ϑ��������̐��@�@���F�����ϑ��̑g�̐��@�@���F�V�_�̐�

�ƂȂ�B

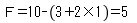

�@��蕶�ɂ���A���R�x�i�e�j�Ƃ́A�i�ϑ��l�j�|�i���m���j�ŕ\����A��L�̎��ł́A

�e�����|�i���{2���j�ƂȂ�B�����ł��i�ϑ��������̐��j�͕\6�Ɏc����7�\������Ă��邽�߁u7�v�B�}6���V�_�ւ̋�����3�\������Ă��邽�߁u3�v�B����āA����7�{3��10�ƂȂ�B

�@���ɂ��i�����ϑ��̑g�̐��j�́A�}6��胿1�A��3�A��4�́u3�v�B���i�V�_�̐��j�́A���l�Ɂu1�v�B����āA���R�x�i�e�j�́A���̂悤�ɋ��߂邱�Ƃ��ł����B

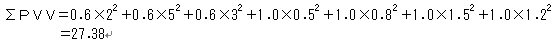

���ɂu�s�o�u�́A���o�u�u�ł��邽�߁A�\6�̐��l��p���Ď��̂悤�Ɍv�Z�����B

�����̐��l���蕶�̎�6�ɓ��Ă͂߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

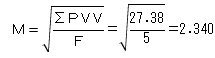

����āA�P�ʏd�ʂ̕W�����́A�T��2.3�h�ƂȂ�B

�F�@�T

|