| H27年度 測量士試験 午前 No5~No8 基準点測量 |

|

|

<H27-No5:基準点測量:解答>

セミ・ダイナミック補正に関する問題である。問題文は、「公共測量によるセミ・ダイナミック補正マニュアル(以下,マニュアル)」(2013.06:国土地理院)から出題されている。問題各文について考えると次のようになる。

1. 正しい。問題文の通り。セミ・ダイナミック補正の目的である。(マニュアル 第1条)

2. 正しい。問題文の通り。国土地理院が提供する補正パラメータは、定期的に更新され、パラメータ毎に適用期間が設定されている。(マニュアル 第4条)

3. 正しい。問題文の通り。地殻変動なので,そのひずみは累積する。また,遠方の電子基準点を既知点とした場合は,補正を行わないと近傍の基準点との整合性が図れない。(マニュアル 序文)

4. 間違い。標高補正パラメータではなく,国土地理院が提供する,「地殻変動補正パラメータ」である。(マニュアル 第2条)

5. 正しい。問題文の通り。セミ・ダイナミック補正とは,既知点の元期座標を今期(こんき)座標に補正し,新点の今期座標を元期座標に補正する事である。(マニュアル 第9条)

解答: 4

|

|

|

<H27-No6:基準点測量:解答>

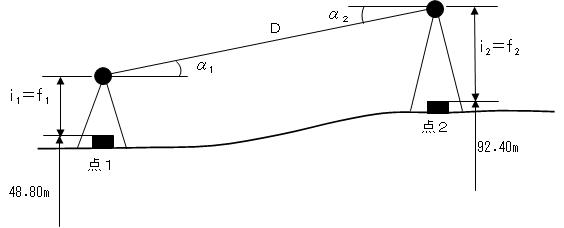

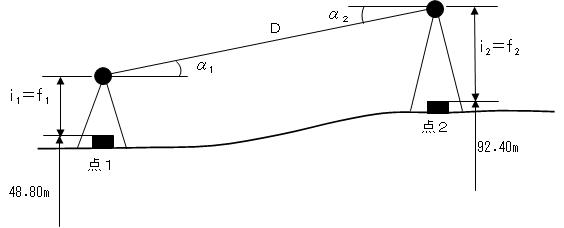

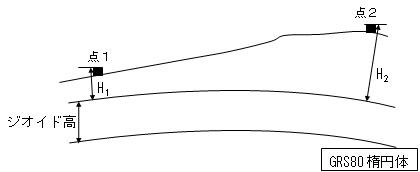

いわゆる間接(三角)水準測量に関する問題である。問題文に図が描かれているため,図より式を組み立てれば良い。

① 点1~2間の水平距離(S)を求める。

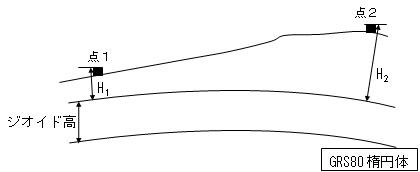

② 基準面上の距離に変換する

基準面上の距離をS',ジドイド高(2点間の平均値)をHg,平均標高(2点間の平均値)をhとすると,次の式で表される。

S:S' =(" R+h+Hg):R よって,

※ここで,

とする。 とする。

よって,点1~2間の基準面上の距離は,4の1,246.52 m となる。

解答: 4

|

|

|

<H27-No7:基準点測量:解答>

GNSS測量における,PCV補正に関する問題である。ア~エに入る適当な語句を当てはめると,次のようになる。

GNSS衛星からの電波をGNSSアンテナにおいて受信する際,電波の 入射角 によって受信する位置(位相中心)が変化することをPCV(Phase Center Variation)という。その変化量は,アンテナ機種によって異なっており,アンテナ 位相特性 という。

このアンテナ 位相特性 による位相中心のずれを補正することをPCV補正といい,PCV補正を適用することにより,同一セッションにおける 異機種 間観測での精度を確保することが可能となる。

なお,PCV補正を適用する際の器械高は,測量標の上面からアンテナ 底面 までの高さとしなければならない。

よって,正しい語句の組合せは,5となる。

解答: 5

|

|

|

<H27-No8:基準点測量:解答>

GNSSを用いた基準点測量に関する文書である。問題各文について考えると次のようになる。

1. 正しい。GNSS衛星に搭載された日付情報を放送暦と呼ぶ(ユリウス日という通算日になっている)。

2. 正しい。周波数の異なるL1帯とL2帯の2周波を同時受信し,両周波の伝播距離の差を解析し電離層遅延を補正している。

3. 正しい。標準的な気象要素の値を用い,近似的に補正が行われる。

4. 正しい。GPS衛星とGLONASS衛星の間では,二重位相差が作れないため,2つの衛星が必要となる。

5. 間違い。スタティック法では,GPS衛星のみを使用する場合は同時に4衛星以上。GPS衛星とGLONASS衛星を併用する場合は,同時に5衛星以上使用する。(GPS2衛星+GLONASS3衛星,またはGPS3衛星+GLONASS2衛星)とし,10㎞以上の観測では,6衛星以上必要となる。

よって,間違っている文書は5となる。

解答: 5

|

|

| 参考文献:公共測量作業規程の準則・測量法 |

|

(c) Sey Quo De La Jarantos & (c) Matsubara.P.O 2012 |