| H25年度 測量士試験 午前 No9~No12 水準測量 |

|

|

<H25-No9:水準測量:解答>

水準測量の観測作業の注意事項に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。

a.

間違い。

鉛直軸誤差の累積を防ぐために、レベルの三脚は進行方向に対して左右交互に整置するのが正しい。また、レベルの整置は望遠鏡を常に同一の方向に(特定の標尺に)向けて行う必要がある。

b.

間違い。

楕円補正量は、観測点の緯度と標高により求める。正規標高補正量とは、各水準点における重量値を用いて、水準測量による高低差を厳密な高低差に変換する値(式)である。通常の公共測量では、楕円補正が用いられる。楕円補正量は緯度に関係するが、経度には無関係である。

c.

正しい。

標尺補正量(⊿C)は、⊿C={C0+(T-T0)α}⊿H の式で与えられる。標尺定数(改正数):C0 、膨張係数:α

、気温:T0 ,T 、高低差:⊿H となる。

d.

正しい。

作業規程の準則 第63条2 1・2級水準測量においては観測作業中おおむね10日ごとについても行う。

e.

正しい。

両岸からの同時観測は、経緯儀法、俯仰ねじ法で用いられる。どちらの方法でも観測距離が長くなるため、大気密度の変化による影響が大きいため、同時観測を行うなど、影響を最小にする必要がある。

よって、明らかに間違っているのは、aとbである。

解答: 1

|

|

|

|

<H25-No10:水準測量:解答>

水準測量の点検計算における、再測路線の判断に関する問題である。単位水準環(閉路線)ごとに点検計算を行えばよい。

|

No

|

単位水準環

|

閉合差

|

閉合差の許容値

|

合否

|

|

1

|

A → B →

C

|

+2.3080+1.2670-3.5910=

-0.0160m

|

5㎜√(3+2+4) =0.0150m

|

OUT

|

|

2

|

B → C →

D

|

+1.2670+1.6050-2.8800=

-0.0080m

|

5㎜√(2+2+5) =0.0150m

|

OK

|

|

3

|

A → C →

D

|

+3.5910+1.6050-5.1730=

+0.0230m

|

5㎜√(4+2+10) =0.0200m

|

OUT

|

|

4

|

A → B →

D

|

+2.3080+2.8800-5.1730=

0.0150m

|

5㎜√(3+5+10) =0.0212m

|

OK

|

よって、許容値を超えている2つの水準環に共通する路線

A→Cを再測すればよい。

解答: 2

|

|

|

<H25-No11:水準測量:解答>

水準測量における観測方程式に関する問題である。ア~オに入る語句を考えると次のようになる。

ア:0.0040

式11-1において、新点Cの仮定標高は3.3500m であるため、

3.3500-(10.2000-5.2020-6.8540)=5.2060

5.2060-5.2020=0.0040

もしくは、3.3500-(5.0000+5.2020-6.8540)+0.0020=0.0040

イ:-1

V1-V2=2XB-1XC-0.0060=0 となる。

ウ:+0.0045

V3の路線長が2㎞であるため、方程式の重量を1/2とすると、

V2+V3/2=-XB+1.5XC+0.0045=0 となる。

エ:10.2023

正規法的式を解くと、XB=+0.0023 XC=-0.0060となる。

よって、10.200+0.0023=10.2023 となる。

オ:3.3485

エと同様に、3.3500-0.000015=3.3485となる。

解答: 1

|

|

|

<H25-No12:水準測量:解答>

水準測量の往復差による1㎞当たりの標準偏差を求める問題である。次のように解答すればよい。

|

路線

|

S

|

δ

|

δδ

|

(δδ)/S

|

|

A → B

|

2.0㎞

|

0.8

|

0.64

|

0.320

|

|

B → C

|

1.5㎞

|

1.2

|

1.44

|

0.960

|

|

C → D

|

1.6㎞

|

2.0

|

4.00

|

2.500

|

|

D → E

|

2.0㎞

|

2.3

|

5.29

|

2.645

|

|

合計

|

|

|

|

6.425

|

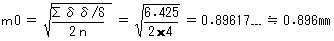

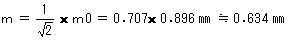

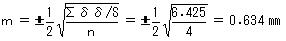

①1㎞当たり(重量1)の、片道の標準偏差(m0)を考える。

②往復の標準偏差(m)を考える(誤差の伝搬)

よって1㎞当たりの標準偏差は、0.64 ㎜ となる。

解答: 2

※前式を公式化して、 としても求められる。 としても求められる。

|

|

| 参考文献:公共測量作業規程の準則・測量法 |

|

(c) Sey Quo De La Jarantos & (c) Matsubara.P.O 2013 |