| - PR - |

| - PR - |

|

<H24-pm5-A�F��>

��A-1.

���̖�A10���ƂȂ�悤�ɂ���B ���d�b����d�o�܂ł�70���ƂȂ�悤�ɂ���B

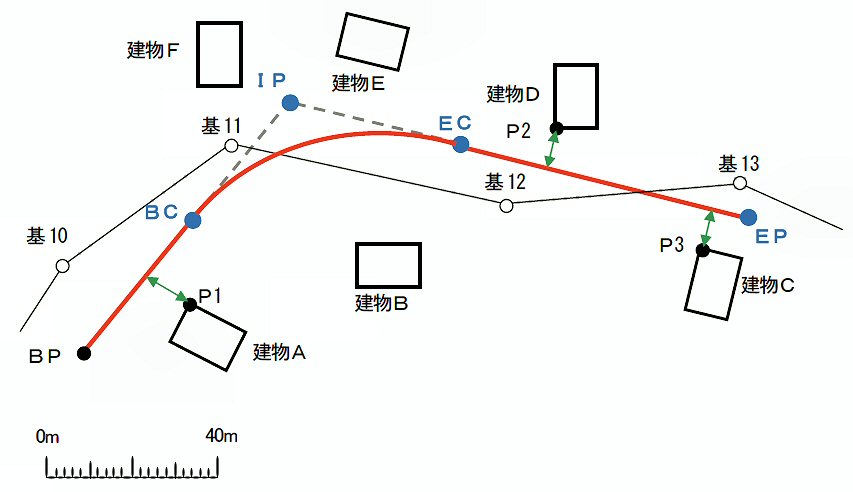

��A-2. �@�Ȑ��������߂���ł���B���̂悤�Ɍv�Z����悢�B

�@�@ �~�Ȑ��̔��a�iR�j�����߂�B �@�@R��TL �� tan�h/2 �� 40m �� tan30���� 69.28203m�@�@����āAR��69.28��

�@�A CL�����߂�B �@�@CL �� R �~ I �� 69.28��

�~ �� �~ 60���^ 180���� 60�� �~ 3.1416�^3 �� 72.5500��

��A-3. ���@���n�̌������璼�ڂh�o��ݒu������@ �@�@�u���H���ʐ}���A�����d�A�e�A�a�Ȃǂ���̋������v�����āA���n�ɂ����Č�_�����߂�B�v �@�@���l�X�ȉ��l�����邪�A��蕶�́u���n�̌������璼�ځc�v�ɒ��ӂ���B

�@�@�����̕��@���������Ǝv����B |

|

<H24-pm5-B�F��>

��B-1�D �אڂ�����}�Ԃ̋��Ȑ��̏����ɂ��ē�������B �u���}�̐}�s���ɂ���Đڍ����s�����ł��������s�킸�A�s��������ʋL���Ă����v �|�C���g�́A�u�s�����ł����������Ȃ��v�Ɓu�s�������̋L�^�v�ł���B

��B-2. ���E�m�F�̍ۂɁA�v��@�ւ����O�ɍs���ׂ���Ƃɂ��ē�������B �u�e�W�����҂ɑ��āA��������߂�����ߒʒm����B�v ����ƋK���̏��� ��403��3

��B-3. �������ʂ̊ϑ����@�ɂ��ē�������B �E�ߖT�̊�_�i���͋��E�_�j������˖@�ɂ�葪��B �E�ߖT�̋��E�_�Ƃ̈ʒu�W�𑪒肵�A��_�����߂�B |

|

<H24-pm5-C�F��>

��C-1.

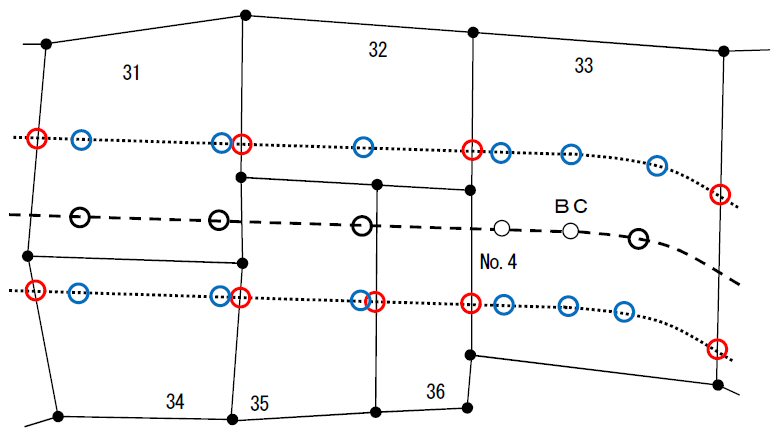

��C-2. �@�p�n���E���Y�ݒu���ʂɊւ�����B�@��蕶�́u���W�Ɋ�Â��Đݒu�v�ɒ��ӂ���B �u�S����_�ȏ�̊�_������˖@���s���B�v �@����ƋK���̏��� ��407��1 �@����ƋK���ɂ͒�߂��Ă��邪�A��_�ɂ�鎋�ʖ@�ł͌�ƂȂ�B

��C-3. �@���E�_�ԑ��ʂ̐��x�m�F�Ɋւ�����B �@�u�s�r�̑Εӑ���@�\��p���ċ��E�_�ԋ����𑪒肵�A���̊r���ɂ��_������B�v �@�u���E�_����ɗp�������m�_�ȊO�̊��m�_����ʂɋ��߂����W�l�̊r���ɂ��_������B�v ����ƋK���̏��� ��410��3�i351��8�j |

|

<H24-pm5-D�F��>

��D-1.

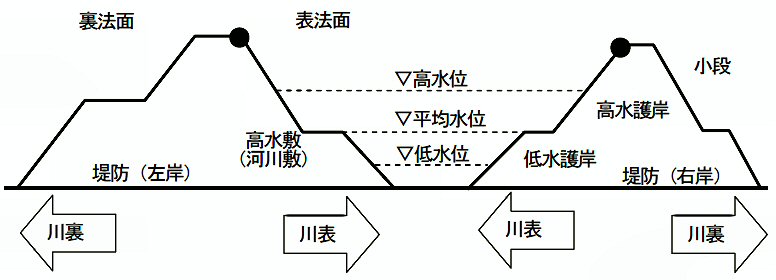

�������W�ݒu���ʂ́A�͐S���̐ڐ��ɑ��Ē��p���������݂̒�h�@�����͖@�ʓ��������W��ݒu������Ƃł���B�i��ƋK���̏���

��374���j ��D-2. �@�͐�̉͌����͊���ւ̍����_�ɐ݂����N�_����A�͐S�ɉ�����200���Ԋu�ŁA�͐S���̐ڐ��ɑ��Ē��p�����̗��݂̒�h�@�����͖@�ʓ��ɑI��B ����ƋK���̏��� ��374���A��375��2

�������W��ݒu���鑪�ʕ��@ �u�s�r����p���A�R���ȏ�̊�_������˖@�ɂ��ݒu�B�v ��D-3. |