| - PR - |

| - PR - |

|

<H24-pm3-A�F��>

��A-1. �@�B�e�͈͂����߂�B �@��蕶���A�B�e��ʂɂ�����n���f���@��20�p�ł��邽�߁A���̂悤�Ɍv�Z�ł���B �@��k�F14,430��f�~0.2����2,886�� �@�����F 9,420��f�~0.2����1,884�� �@����āA�P���̋ʐ^�̎B�e�͈͂́A2,886���~1,884���@�ƂȂ�B

��A-2. �@�ŏ��B�e�R�[�X�������߂�B �@��蕶���A�R�[�X���[�ʼn�ʂ̑傫����20���ȏ���܂ނ悤�ɂ��邽�߁A ��k�@2,886���~�i0.2�j�� 578���@�@578���~2��1,156�� �@��]�v�ɎB�e����K�v������B �܂��A���l�ɖ�蕶���A�d���x��30���K�v�ł��邽�߁A �i10.000�q�{1.156�q�j�� �i2.886�q�~0.7�j �� 5.522�c�� 6�R�[�X ����āA�U�R�[�X�ƂȂ�B

��A-3. �@�ŏ��ʐ^�������߂�B �@�P�R�[�X������̎ʐ^���́A��蕶���d���x60���ł��邽�߁A �@16.000�q���i1.884�q�~0.4�j�� 21.231�c �� 22�� �@��蕶���A�B�e�R�[�X�̗��[�ɁA�P���f�����ʐ^�����K�v�ƂȂ邽�߁A �@22�� �{ 3�� �� 25�� �ƂȂ�A6�R�[�X���邽�߁A25���~6�R�[�X �� 150�� �@����āA�K�v�ȍŏ��ʐ^���́A150�� �ƂȂ�B

��A-4. �@�B�e���x�����߂�B �@�k�ڂ����߂�ƁA��蕶����f���@7.2�ʂ� �̃J�����ŁA�n���f���@��20�p�ł��邽�߁A �@20�p��7.2�ʂ� �� 0.2�� �� 0.0000072�� �� 27777.777�c �� 1�^27778 �ƂȂ�B �@��蕶����ʋ�����0.1�� �ł��邽�߁A27778�~0.1�� �� 2777.8�� �� 2778�� �@����ĎB�e���x�́A2778�� �ƂȂ�B

��A-5. �@���^�f�W�^���J�����̒n���f���@�����߂�B �@�B�e���x���ς�炸�A�œ_�����݂̂��ς�邽�߁A�ʐ^�k�ڂ� 2778���� 24�o �� 1�^115,740 �@����Ēn���f���@�́A115,740�~6.4�ʂ� �� 0.741�c�� ��74�p �@���^�f�W�^���J�����̒n���f���@�́A74�p �ƂȂ�B |

|

<H24-pm3-B�F��>

��B-1. �@�������̌����ߖ��ł���B�@�ȉ��̎菇�ōl����Ηǂ��B �@�@ �A�A�C�ɂ́A�c����V������B�@�A�F5�A�C�F6 �@�A �E�A�G�́A�@��W�J�������̂ł��邽�߁A�萔���ł���Xi�AYi������B�E�F7�A�G�F8 �@�B �I�`�T�̍s�́A�Δ�����������Ή�����B �@�@ �Ⴆ�A�I�����߂�ꍇ�B

���̏㎮�ɒ��ڂ��A���̎��ł́A2xi��������o����Ă��邽�߁A2xi�~ axi �� 2axi�Q �ƂȂ邽�߁A2a�ł��������A��xi�Q �ƂȂ�B �@�@ �ȉ��A���l�� �J�`�T�����߂čs���悢�B �@�@ ����āA�I�F13�A�J�F14�A�L�F3�A�N�F15�A�P�F17�A�R�F16�A�T�F18�@�ƂȂ�B

��B-2. �@�����}���l���ɂ����ăA�t�B���ϊ���p���Ă���菜���Ȃ��Ђ��݂ɂ��ċL�q����B �@�����}���l���ł��邽�߁A�u�����}�̃X�L���j���O���ɔh������Ђ��݁v��u�����}�̐L�k�ɔ��������I�ȂЂ��݁v���l������B

��B-3. �@�A�t�B���ϊ��̗��p�ɂ��ċL�q����B �@�u�q��ʐ^�摜�̂Ђ��݂̕�v�A�u�摜���W�n����n����W�ւ̍��W�ϊ��v�ȂǁB �@ |

|

<H24-pm3-C�F��>

�@��C-1. �@��ƋK���̏��� ��288����蔲�����ꂽ�����ߖ��B �@�A�F�i�q�Ԋu�@�@�@�C�F�Q�{�Ӓ��@�@�@�E�F�W�����@�@�@�G�F���ϒl

�@��C-2. �q�[�U�[���ʂɂ�����A�t�B���^�����O�y�уO���E���h�f�[�^�̓_���Ɋւ�����ł���B

�@�A�F�� ��ƋK���̏��� ��297�� �@�C�F�~ �u���˕ϊ��v�@��ƋK���̏��� ��291�� �@�E�F�� ��ƋK���̏��� ��297�� �@�G�F�~ �u�ʐ^�n�}�f�[�^�v ��ƋK���̏��� ��2299�� �@�I�F�~ �u�����|���S���v ��ƋK���̏��� ��299�� |

|

<H24-pm3-D�F��>

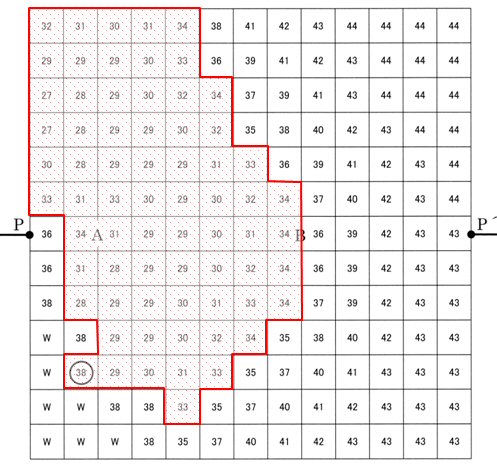

��D-1. �@��蕶���A��h�̓V�[�i�Ă�j��38���ŁA8�����͐쐅�ʂ�34.5���܂ŏ㏸�����Ƃ��邽�߁A�����̒�h���́i38���|8���j�� 30�� �ƂȂ�B����āA�W���l��34���ȉ��̕������͂ނ悤�ɂ���Ηǂ��B

��D-2.

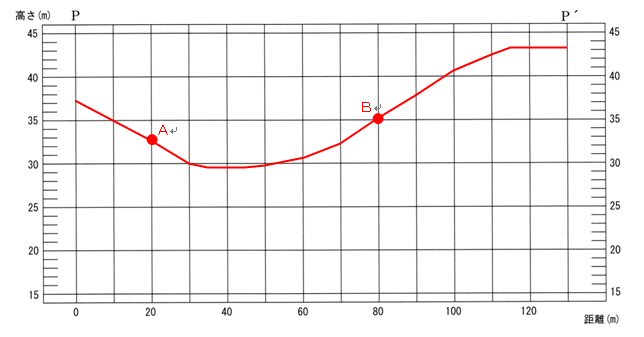

�@���̐��l�n�`���f����ǂ݁A�n�`�̒f�ʐ}��`���悢�B���l���i�q�}�X�ڂ̒��S�ł��鎖�ɒ��ӂ��A�אڂ���i�q�Ԃ̕W���́A���ς���悢�B

|