| - PR - |

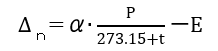

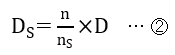

| <R02-No7:基準点測量:解答> TSの誤差等に関する問題である。ア~エに入る語句を考えると次のようになる。 ア:上がる:光波測距儀(TSによる距離測量)の気象補正計算により、気温が高く(上がる)なった場合には観測距離は短くなる。 イ:上がる:光波測距儀(TSによる距離測量)の気象補正計算により、気圧が高い(上がる)なった場合には観測距離は長くなる。 作業規程の準則(付録6 計算式集)には測距儀の気象補正計算として次のような計算式がある。 ここで、D:気象補正を行った距離 DS:観測距離 nS:光波測距儀の採用している標準屈折率(1+⊿S) n:気象観測から得られた屈折率(1+⊿n) である。 また、⊿nは次の式により与えられる。  ここで、α:定数 t:気温 P:気圧 E:0.6×10-6 である。 ①式を変形すると観測された距離(DS)と正しい距離(D)の間には次のような関係がある。  ②式を見ると、気温が高くなった場合⊿nは小さく(nが小さく)なりDSは短くなる。また気圧が高くなった場合⊿nは大きくなりDSは長くなる。これより、気温が高くなった場合、測定距離は短くなり、気圧が高くなった場合、測定距離が長くなることがわかる。 ※作業規程の準則運用と解説に掲載されている次の簡便式を用いても考え方は同様である。 ここで、⊿t:気温差 ⊿P:気圧差 ⊿e:湿度差 である。 ウ:変調周波数の変化:観測距離に比例する誤差は、気象に関する誤差と変調周波数の誤差である。 エ:以下:観測方向数が多くなれば、観測時間が長くなり、観測機器の変動や大気の変化が大き くなり測量の精度が低下することを防ぐため、作業規程の準則では、1組の観測方向 は5方向以下としている。 よって、最も適当な語句の組合せは、1.となる。 |

| 解答: 1 |